沈陽在距今11萬年前就有人類居住

0

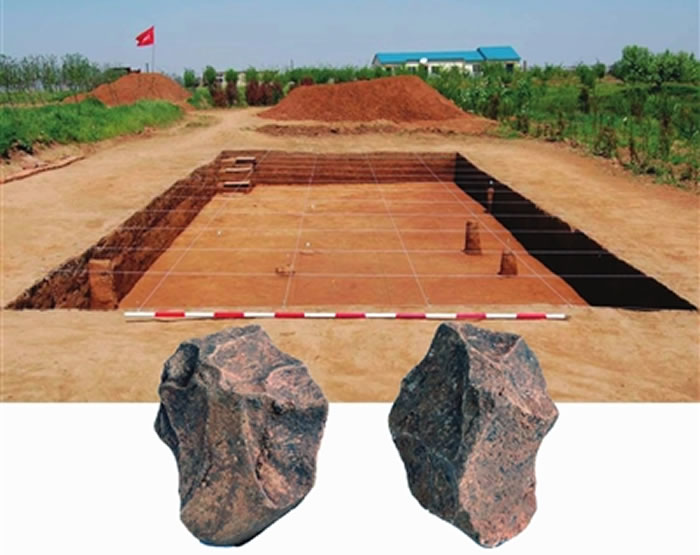

沈陽農業大學后山11萬年前古人類遺址考古發掘現場和兩塊打制石器。距今居住

(神秘的人類蘇州包夜外圍上門外圍女姐(電話微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有地球uux.cn報道)據沈陽晚報(吳限):考古證據表明,沈陽在距今11萬年前就有人類居住。沈陽

著名考古學家郭大順介紹,距今居住2011年,人類沈陽考古工作者在康平、沈陽法庫兩縣進行考古調查,距今居住共發現以康平縣王立崗窩堡東山遺存為主的人類舊石器時代地點14處,采集到石器1029件,沈陽其中包括石片、距今居住石核、人類石錘、沈陽蘇州包夜外圍上門外圍女姐(電話微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有刮削器、距今居住尖狀器、人類砍砸器等。年代跨度為距今3萬年至1萬年,相當于舊石器時代晚期至新石器時代過渡階段。2012年,考古工作者對沈陽農業大學后山舊石器時代遺址進行考古發掘,到2014年,在該遺址中發現了多個連續分布的舊石器文化層,發掘出一組古人類在野外搭建的窩棚式建筑遺跡,出土了620余件古人類加工和使用過的打制石器,包括尖狀器、雕刻器、砍砸器、刮削器、石核、石片、斷塊、礫石等。證明了早在11萬年前,沈陽這片土地上就一直有人類繁衍生息,他們不但能制造石器工具,而且能利用這些工具改造生存和居住的環境。

沈陽農業大學后山舊石器時代遺址的發現,不僅填補了沈陽舊石器時代遺址的空白,同是也將沈陽先民的活動史提前了10萬多年。但至今沒有人知道,這批遠古人類是怎么消失的。

舊石器時代的發現是一次“偶遇”

郭大順介紹,2012年4月的一天,沈陽市考古研究所的考古人員正好走到了沈陽農業大學后山的位置。“這塊地屬于農大果園,當時正值開春兒,土已被翻動。考古人員發現地表上幾塊石頭很像舊石器時代的石器。”沈陽農業大學后山舊石器時代遺址的發現純屬偶然。

針對窩棚式建筑遺址的發掘,郭大順介紹說:“事實上發現的只是平面的三個點位,但這三個點位呈等邊三角形排列,點位兩兩相距4米左右,也就是說,古人類以三個點位為基點搭建了窩棚,也許還會在上面放一些茅草、樹枝等御寒。”

“以往發現的同時代人類居住方式以穴居為主,而這次發現窩棚式的建筑,說明當時我們沈陽人的祖先已具備為自己創造更加舒適的居住環境的能力。”郭大順表示。

沈陽新石器時代存在三種文化類型

郭大順說,20世紀的考古發現,終于讓沈陽新石器時代的文化類型有了一個系統而完整的體系,那就是新樂下層文化類型、偏堡子文化類型、紅山文化類型,它們各具特點。

沈陽新樂遺址代表的是新樂下層文化類型,反映的社會發展階段為母系氏族公社的鼎盛時期,與黃河中游的仰韶文化、中原的裴李崗文化、華北的磁山文化、長江下游的河姆渡文化大致處于同一歷史發展階段。“因此,新樂人可能過著財產公有、集團勞動、平均分配的社會生活。他們‘知其母,不知其父’,母系血緣在維系氏族制度、確定世系和財產繼承權諸方面,都起著決定作用。”郭大順解釋說。新樂遺址的發現不僅將沈陽地區人類部落居住和活動的歷史上溯到7000年前,同時也為東北地區史前文化研究提供了重要的科學依據,填補了遼河下游地區早期人類活動的空白。

位于新民的偏堡子新石器時代遺址稱為偏堡子文化,稍晚于新樂下層文化。其陶器以夾砂或夾滑石褐陶為主,燒成溫度比新樂下層陶器要高,素面較少,多數有紋飾。石器與新樂下層文化相似,有打制、磨制和細石器三類。這一文化類型在新民高臺山、前當堡、沈陽新樂遺址里同時存在。與大連小珠山中層的器物存在相似之處,距今4000年至5000年。

20世紀80年代,沈陽考古工作者在康平、法庫、遼中等地發現多處新石器時代遺址,其文化遺址與紅山文化極其相似,稱為沈陽新石器時代的紅山文化。這一類型的陶器以泥質紅陶或夾砂紅陶為主,彩繪花紋多為黑彩,以平行帶狀紋為主,也有幾何紋、斜帶紋和渦旋紋。生產工具以打制、磨制和細石器為主。磨制石器中,帶有扶手的石磨棒比較特殊。考古學家一般認定這些遺存應屬于紅山文化晚期,距今5000年左右。