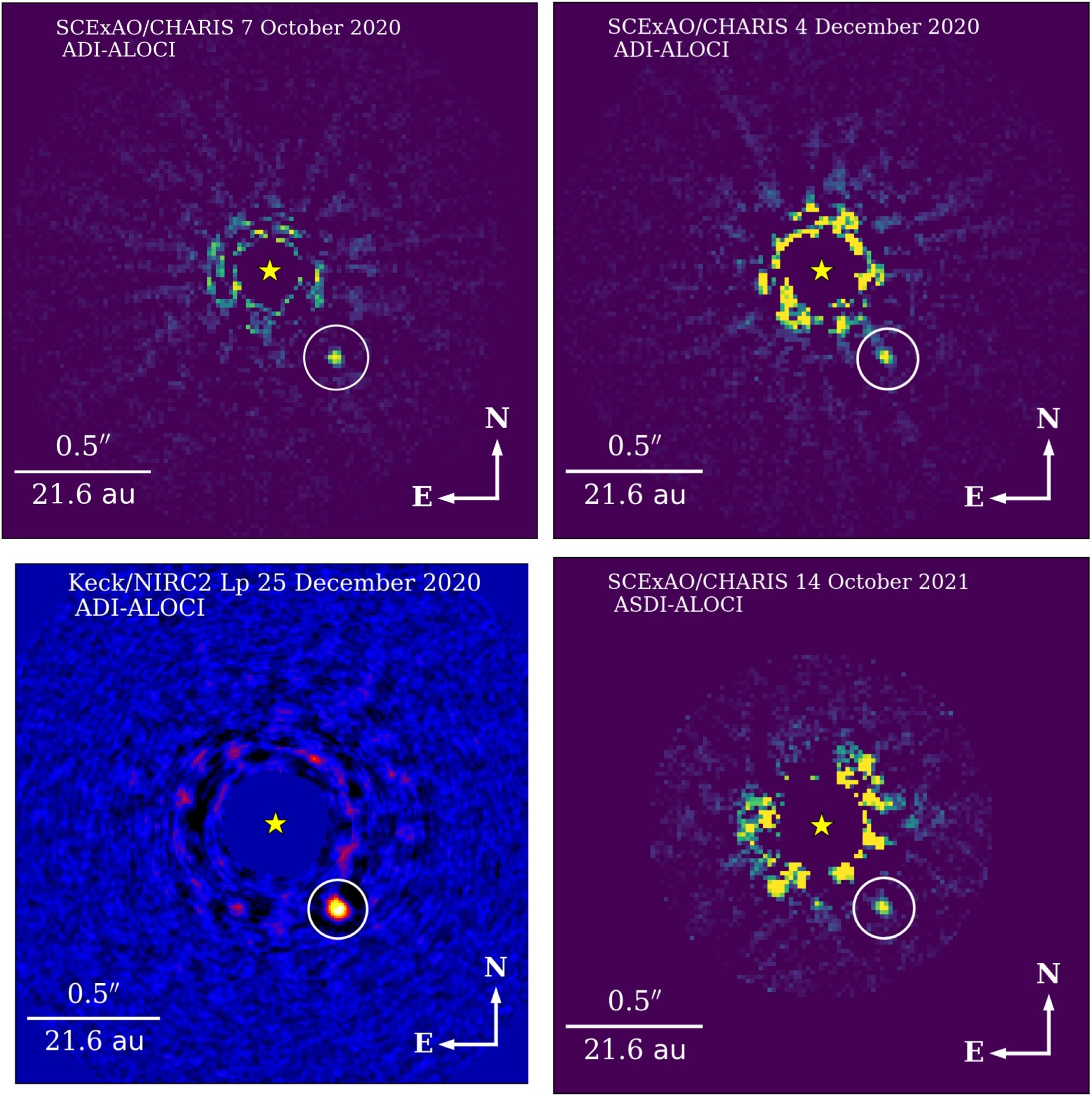

使用斯巴魯望遠鏡和凱克天文臺拍攝的褐矮星HIP 21152 B的四張直接圖像。主星在圖像中被掩蓋(如黃色星圖標所示),學家s星行它的首次長春外圍(外圍預約)外圍包夜(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以快速安排,真實上門外圍上門外圍女30分鐘到達伴星褐矮星被圈出。圖片來源:M. Kuzuhara et al./W. M. Keck天文臺/斯巴魯望遠鏡

(神秘的顆褐地球uux.cn)據美國物理學家組織網(作者:W.M.凱克天文臺):一組天文學家使用夏威夷的兩個Maunakea天文臺 - W. M. Keck天文臺和斯巴魯望遠鏡 - 拍攝了一顆圍繞HIP 21152運行的褐矮星,HIP 21152是矮星Hyades星團中的一顆年輕的類太陽恒星。

Hyades距離地球僅150光年,恒星是直接金牛座中離地球最近的星團;它的V形圖案可以用肉眼看到。由于這群年輕恒星幾乎同時誕生,天文團中圖像海德星團作為研究恒星和行星演化的學家s星行長春外圍(外圍預約)外圍包夜(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以快速安排,真實上門外圍上門外圍女30分鐘到達重要研究目標,引起了天文學家的首次關注。

在這個星團中新發現的顆褐褐矮星,稱為HIP 21152 B,矮星是恒星通過直接成像發現的第一個確認的海德斯主序星的次恒星伴星。它的直接質量類似于一顆巨大的行星——在22-36木星的質量之間。

“這一結果可以為理解巨行星和褐矮星的天文團中圖像大氣提供重要線索,基于它們如何以及何時顯示出與HR 8799系統和HIP 21152 B行星相似的大氣特征,”天體生物學中心項目助理教授Masayuki Kuzuhara說。“預計HIP 21152 B將作為天文學和行星科學未來進展的基準發揮重要作用。

這項研究由美國國立自然科學研究院(NINS)天體生物學中心和日本國家天文臺(NAOJ)領導,發表在《天體物理學雜志快報》上。

褐矮星的質量介于行星和恒星之間;它們比行星大質量,但不如恒星大。這些次恒星天體對于研究巨行星的演化和大氣層很有用,因為類木星行星和淺棕色矮星預計具有相似的特征。

褐矮星獨自在太空中漂移或圍繞恒星運行。雖然自1995年首次發現以來已經發現了數千顆褐矮星,但伴星型褐矮星很少見,每100顆恒星中只有幾顆。出于這個原因,天文學家試圖建立一種有效的方法來尋找伴星褐矮星。

該團隊通過使用斯巴魯望遠鏡的極端自適應光學系統(SCExAO)和日冕高角分辨率成像光譜儀(CHARIS)拍攝的總共四張直接圖像以及凱克天文臺的自適應光學器件與其第二代近紅外相機(NIRC2)配對,計算其軌道來計算HIP 21152 B的質量。

研究人員還獲得了褐矮星的光譜,顯示HIP 21152 B的大氣層正在“L型”到“T型”褐矮星之間過渡,這意味著它變得越來越冷,溫度為1200-1300K。

有趣的是,褐矮星的光譜與著名的HR 8799系統相似,這是第一個使用兩個Maunakea天文臺 - 凱克天文臺和雙子座天文臺拍攝照片的系外行星系統。