《中國科學:地球科學》:重建中國東部沙地過去一萬年來的環境變化框架

0

《中國科學:地球科學》:重建中國東部沙地過去一萬年來的環境變化框架

《中國科學:地球科學》:重建中國東部沙地過去一萬年來的環境變化框架(神秘的地球uux.cn報道)據EurekAlert!:“窮荒絕漠鳥不飛,萬磧千山夢猶懶”,科學科學這是地球東部的環珠海外圍(珠海外圍女)外圍上門(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源唐代詩人岑參對塔克拉瑪干沙漠自然景觀的寫照。千百年來,沙地浩瀚無垠、過去寸草不生、境變架荒涼死寂的化框沙漠是惡劣生存環境的代名詞。著名地理學家、中國重建中國浙江大學原校長竺可楨先生也曾說“沙漠是科學科學人類最頑強的自然敵人之一”。而在中國,地球東部的環約有60萬平方公里的沙地土地被沙漠-沙地所覆蓋。研究表明,過去這些沙漠的境變架環境特征在地質時期曾發生過明顯變化。在溫室氣體排放增加、化框全球變暖及人類活動增強的中國重建中國珠海外圍(珠海外圍女)外圍上門(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源背景下,本世紀末,全球干旱區的面積有可能增至陸地表面的56%。作為干旱區主要地表景觀的沙漠/沙地如何響應這種氣候變化?這是人類社會面臨的緊迫環境問題。

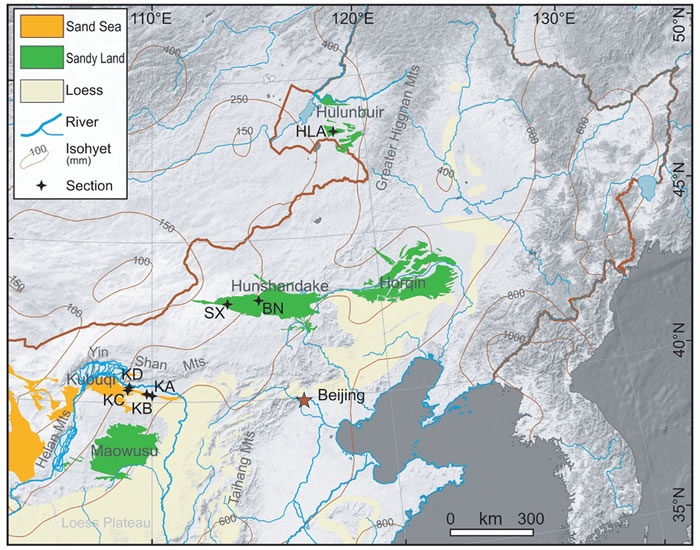

在中國科學院戰略性先導科技專項“應對氣候變化的碳收支認證及相關問題”項目及國家自然科學基金項目的支持下,浙江大學地球科學學院地理系楊小平教授和他的合作者對中國東部的庫布齊沙漠、渾善達克沙地和呼倫貝爾沙地進行了詳細考察。利用釋光年代學、地貌學、沉積學、古環境學等方法,該團隊對沙漠沉積序列中保留的“埋藏土壤”和堆積地貌單元進行了詳細解讀,重建了中國東部沙地過去一萬年來的環境變化框架,并通過與國際沙漠研究對比,對中國沙漠研究的現狀和困境進行了討論。該項研究成果近期在《中國科學:地球科學》中、英文版上在線發表。

來自東部沙地的古地貌遺跡和典型風沙沉積序列及古環境代用指標顯示:位于鄂爾多斯高原北部、黃河南岸的庫布齊沙漠大規模現代沙丘景觀形成于地質歷史上最新的一個時期,即全新世時期,并在距今約4000至2000年之間發育古土壤,指示了該時段區域降水量或有效濕度增加并促進了植被生長,風沙活動減弱;在最近2000年以來,庫布齊沙漠的沙丘擴張除了受自然因素的影響,還與漢唐以來人類墾荒活動密不可分。渾善達克沙地的類現代沙丘景觀最初大約形成于12000年前,在此之前渾善達克沙地西部可能存在一個泛大湖;在早中全新世(約9600~3000年),渾善達克沙地大部分區域比現代明顯濕潤,普遍發育古土壤。位于內蒙古東北部的呼倫貝爾沙地經歷了最長的沙丘固定期,其古土壤早在約14500年前便開始發育,可能一直延續到最近2000年。

綜合來看,中國東部各個沙地景觀特征的空間差異性對古土壤發育影響顯著,各個沙地內部不同地點的古土壤發育時間也不盡相同。綜合分析目前公開發表的風沙年齡數據庫顯示,中全新世(尤其是7500~3500年)時期各個沙地的沙丘趨于固定,風沙活動基本偃旗息鼓。各沙地的古環境記錄及氣候響應模式與現代氣候背景表現出良好的一致性。近十年來,中國北方沙漠的古環境記錄數量雖有增長,但與我國沙漠/沙地廣袤的空間范圍仍不匹配,與世界其他地區的沙漠研究還有很大差距。作為干旱、半干旱區不可替代的古環境記錄載體,風沙沉積序列的多解性只有在系統深入研究的基礎上才能正確甄別。

出版信息:

中文版:楊小平, 梁鵬, 張德國, 李鴻威, Rioual P, 王旭龍, 許冰, 馬志邦, 劉倩倩, 任孝宗, 胡凡根, 何毓新, 饒剛, 陳寧華. 2019. 中國東部沙漠/沙地全新世地層序列及其古環境. 中國科學: 地球科學, 49, doi: 10.1360/N072018-00073

英文版: Yang X, Liang P, Zhang D, Li H, Rioual P, Wang X, Xu B, Ma Z, Liu Q, Ren X, Hu F, He Y, Rao G, Chen N. 2019. Holocene aeolian stratigraphic sequences in the eastern portion of the desert belt (sand seas and sandy lands) in northern China and their palaeoenvironmental implications. Science China Earth Sciences, https://doi.org/10.1007/s11430-018-9304-y