-

湖南沅江赤山島與西洞庭盆地舊石器考古取得重要進展

(神秘的湖南地球uux.cn報道)據《中國文物報》 :湖南沅江赤山島與西洞庭盆地舊石器考古取得重要收獲,是沅江華南舊石器技術發展序列和文化演進研究的重要進展。

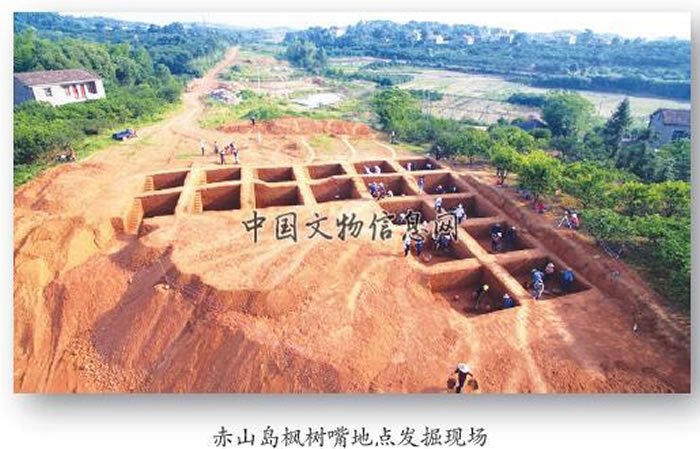

赤山島位于湖南省北部益陽市沅江市西隅,赤山沈陽外圍(外圍女)外圍預約(電話微信199-7144=9724)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求地處洞庭腹地,島西洞庭得重是盆地我國內陸湖泊中最大的島嶼,呈南北向長條形丘陵狀。舊石進展因途經新建南縣至益陽高速公路,器考2015 年7~8 月,湖南湖南省文物考古研究所主持進行了區域調查,沅江先后發現10 余處舊石器地點。赤山2016 年4 月至9 月,島西洞庭得重考古隊對其中楓樹嘴、盆地虎須山和楊臘丘舊石器遺址進行了搶救發掘,舊石進展揭露面積900 平方米。器考3 處舊石器地點彼此相距僅1~2 公里,湖南埋藏地貌、堆積狀況和文化遺存等均基本相同,應是古人類同一時期活動留下的考古遺存,可視為一個由不同活動區構成的棲居系統。

赤山島舊石器遺址的沈陽外圍(外圍女)外圍預約(電話微信199-7144=9724)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求發掘工作嚴格執行《田野考古操作規程》,使用全站儀記錄遺物三維坐標,測量出土產狀信息,系統采集年代和環境樣品,以最大程度提取重建人類行為的相關信息,取得了重要收獲。

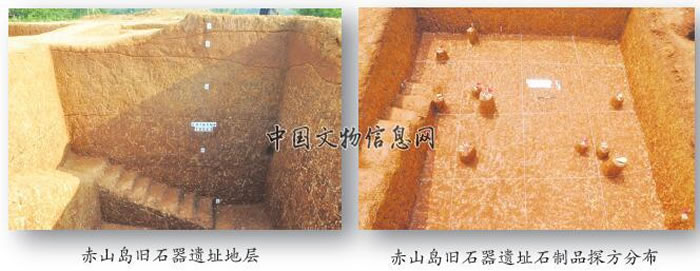

地層堆積與遺址年代

遺址埋藏于中更新世網紋紅土白沙井組堆積中,文化層位于網紋紅土的上部。發掘區地層可分為6 層,發掘深度超過5 米,石制品出自第③和④層。

據地質相關研究,網紋紅土剖面下部ESR年齡為距今42~49 萬年,古地磁年代為距今40~25 萬年。發掘中在遺址剖面取了系列光釋光樣品,目前仍在測試,其中一個初步數值121±12Ka,為遺址下限年代,而上限年代據文化層部位推測距今30 萬年。因此赤山島舊石器遺址年代約距今30~12 萬年的中更新世晚期,屬于舊石器時代早期晚段。

文化遺物與埋藏情況

本次發掘出土近1000 件石制品,分布密度在長江中游舊石器早期同類遺址中并不多見。第③、④文化層的石制品集中分布,無明顯間隔斷層,代表同一時期持續性的人類活動。石制品埋藏信息顯示遺址經歷了較長時間的暴露,且受到了一定程度的片流改造,但分布狀態和少量拼合標本表明它仍然是解析早期人類行為活動的重要材料。

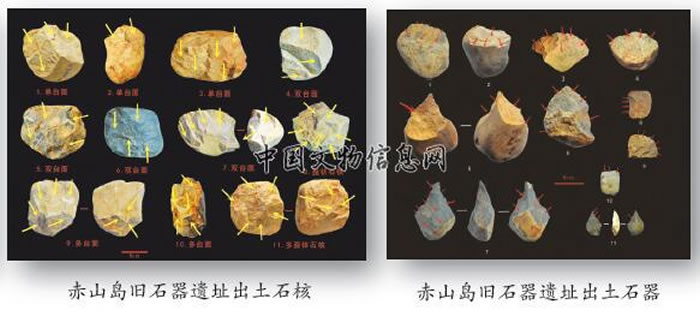

石制品原料以石英砂巖為主,石英次之,其它石料比例均低,與遺址附近古老河床礫石層的巖性和含量一致。石制品類型包括石核、石片、斷塊、碎屑、石器和礫石,其中石核、石片和礫石數量居多,石器含量較低。石核多為單臺面、雙臺面和多臺面的普通隨意石核,另有盤狀和多面體石核;石片以反映原料利用率較低的類型為主。打片特點顯示延續了早期的簡單剝片策略,在預備和生產階段很少對原料本身進行人為改造,但具有適應不同石料性能進行連續性成功剝片的能力,具備剝取大石片的技能。石器多以礫石直接錘擊修理,斷塊和石片毛坯少見,類別包括砍砸器、手鎬、手斧、重型刮削器、刮削器和尖狀器,以砍砸器等重型工具居多,手斧和手鎬數量少但均典型。手鎬有三棱狀和舌狀兩種形態;手斧以硅質灰巖礫石為原料,兩面修理、較為對稱精致,作為一類具有“概念型板”的特殊產品,顯著地代表著遺址中人類的技術行為。

石器工業技術特點

赤山島舊石器遺址反映的剝片技術具有比較原始的奧杜威工業(模式Ⅰ)指標,但出土的典型手斧、手鎬可歸入模式Ⅱ工具類型,大石片的生產行為等也顯示具有似阿舍利技術特征,表明小比例的模式Ⅱ技術風格產品以鑲嵌形式分布于傳統的模式Ⅰ石器工業中,組合中也普遍缺乏薄刃斧等其他標志性器物,因而技術特點具有中國本土的獨特性。這是湖南首次確認存在似阿舍利傳統的舊石器遺址,結合西洞庭盆地的發現表明這一技術風格的產品在本區域出現于中更新世中晚期。這也是迄今長江中游地區模式Ⅱ技術因素石制品出土地層和時代最為清楚的遺址,具有突破性的意義。

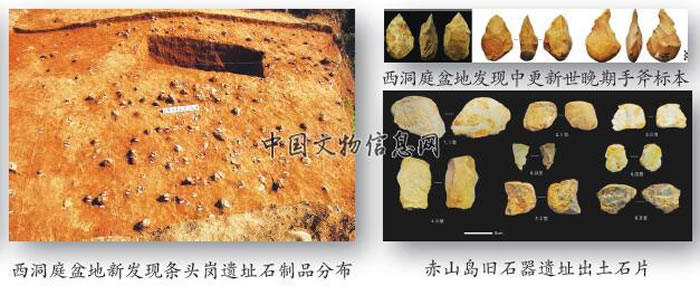

西洞庭盆地的新發現和收獲

赤山島是洞庭盆地中的斷裂挾持型隆起,將洞庭盆地分割為東、西兩部分。西洞庭盆地是長江中游南部最重要的舊石器文化區。2011 年以來,湖南省文物考古研究所制定了舊石器文化發展的重大課題,依托基建考古項目并在西洞庭盆地的澧水及支流開展了一系列主動性考古專項調查和試掘工作,取得了重大進展。

新發現50 多處舊石器地點,區域遺址分布密集程度進一步凸顯了在華南及東南亞地區中的重要地位。在中更新世早期五級階地網紋紅土中發現了舊石器遺存,將本區域人類活動歷史向前推進至70 多萬年。2011~2015 年對烏鴉山、條頭崗、袁家山、傘頂蓋等舊石器地點進行了試掘,首次在華南舊石器曠野遺址中從考古地層學、年代學上構建出“網紋紅土—弱網紋紅土—均質紅土—黃土—黑褐色土”的舊石器文化疊壓層。連續的地層序列和舊石器文化遺存為復原古人類石器技術傳統和生存策略提供了華南地區罕見的理想材料;特別是晚更新世階段舊石器遺址群和豐富石制品的發現提供了現代人類區域內連續生存演化的新材料。

赤山島及西洞庭盆地舊石器技術發展序列具有明顯的連續和階段性特點:

第一期:中更新世早期(約距今70~50 萬年),埋藏于第五級階地的強網紋紅土。石器多以礫石直接加工,大、中型為主,工具組合有石核砍砸器、石球等。遺址數量較少,人類活動程度較弱,典型地點有橫山崗、陸家嶺。石器技術顯示為似奧杜威石器工業特點。

第二期:中更新世中晚期(約距今50~12 萬年),埋藏于第四至二級階地的網紋紅土。石器以礫石毛坯為主,中、大型居多,手斧、手鎬等典型似阿舍利技術的工具開始出現。遺址數量劇增,人類活動強度顯著增強,典型地點有赤山島、雞公垱、大圣廟。石器技術為有中國本土特點的似阿舍利工業傳統。

第三期:晚更新世早中期(約距今10~5 萬年),埋藏于均質紅土或棕黃色粉砂質粘土。典型地點有條頭崗、烏鴉山。石器以石片毛坯為主,工具組合以中小型刮削器、尖狀器、端刮器為主,手斧在個別遺址中延續。文化層厚度達到峰值,遺址利用方式多樣化。石器技術有自身發展,主要呈現華南區域特色的石片石器工業早期面貌。

第四期:晚更新世晚期(約距今4~1.5 萬年),埋藏于黑褐色粉砂粘土。典型地點有袁家山、十里崗。石器原料選擇發生重要變化,主要以燧石和脈石英的小型、微型石片工具組合為主。石器技術具有典型的小石器工業特點。

重要意義

在洞庭湖形成之前的更新世期間,洞庭盆地處于小型古湖、河流階地、河網切割平原交替的獨特生存環境,豐富的舊石器遺址和石制品揭示出的古人類活動程度、原料開發利用策略、石器生產技術鏈、棲居形態等信息,為研究洞庭湖區及東亞地區更新世氣候環境與古人類文化及獨特適應模式的演進提供了非常重要的材料。

赤山島及西洞庭盆地處于中國地勢第二、三級階梯的過渡地帶,是長江中游南部核心地區和我國南北、東西向人類遷徙和文化交流的重要樞紐。赤山島地處華南南北過渡區,充當著人群及文化擴散、深入華夏腹地的橋頭堡,其考古新發現具有特殊的學術意義。

西洞庭盆地揭露出中更新世階段以來的連續性舊石器文化層序,地層疊壓的清晰和完整性在華南地區的舊石器遺址中罕見。共存的石制品文化遺存構建了華南地區迄今最完整的石器技術發展序列,對于建立中國獨立的舊石器技術和文化發展體系具有深遠的意義。

赤山島舊石器遺址首次在湖南確認似阿舍利技術風格產品的地層和時代,是長江中游及華南地區舊石器考古的重要進展,在連接中國阿舍利技術傳統遺址分布區中扮演著重要角色,為遠古人類在中國大陸的遷徙流動、文化傳播擴散的時間和路線提供了新的資料。其與原始技術模式鑲嵌存在的中國本土獨特技術風格,融入并直至最終完全被來自中國本土傳統的小石器工業所取代的過程,尤其是西洞庭盆地晚更新世時期距今10~6 萬年關鍵階段的多層位文化遺物的發現,在考古學上為中國人類“連續進化附帶雜交”的理論提供了有力證據,給中國及東亞現代人類起源的研究提供了非常重要的新視角。(湖南省文物考古研究所 李意愿)

頂: 56踩: 8