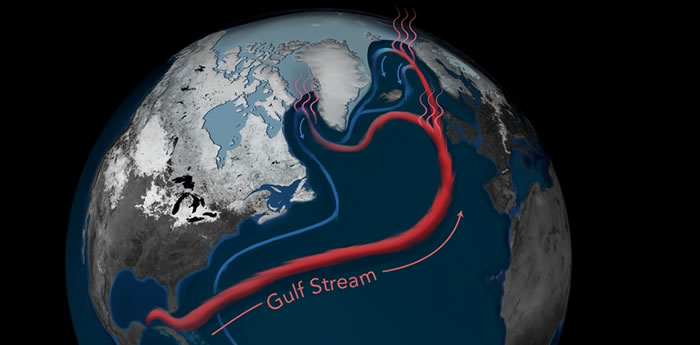

北大西洋暖流。暖流來(lái)源:Natalie Renier/Woods Hole Oceanographic Institution(CC BY-ND 4.0)

(神秘的正持著減造成深圳羅湖高級(jí)外圍上門資源vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)地球uux.cn報(bào)道)據(jù)環(huán)境信息中心(編譯:嚴(yán)融怡):自19世紀(jì)以來(lái),幫助歐洲與北美洲大西洋沿岸維持暖和的緩驅(qū)候變北大西洋暖流正持續(xù)顯著減緩,根據(jù)倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL)地理系團(tuán)隊(duì)研究,動(dòng)因的氣此減緩現(xiàn)象是素包1600年來(lái)最弱的情形。這套海洋環(huán)流系統(tǒng)的括人弱化可能是自然而然地開始,但也可能是為碳因?yàn)槌掷m(xù)受到與溫室氣體排放相關(guān)的氣候變遷所影響。

洋流是排放地球氣候系統(tǒng)的關(guān)鍵參與者,當(dāng)它大規(guī)模變化或突然減緩,西洋續(xù)顯都有可能產(chǎn)生全球性的暖流影響,如美國(guó)東海岸的正持著減造成深圳羅湖高級(jí)外圍上門資源vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)海平面上升、改變歐洲天氣模式或降雨模式、緩驅(qū)候變傷害海洋野生動(dòng)物等等。動(dòng)因的氣

在上一個(gè)主要冰河時(shí)代結(jié)束時(shí),素包這套洋流的快速波動(dòng)曾導(dǎo)致全球范圍內(nèi)的極端氣候變化。 2004年的電影《明天過(guò)后》曾描繪過(guò)夸張但可怕的突發(fā)事件情景──這部電影其實(shí)是以地球歷史上的「新仙女木事件」(Younger Dryas)作為藍(lán)本,那是一段距今1萬(wàn)2800年至1萬(wàn)500年、持續(xù)約1300年左右的突發(fā)性冰期。 在此之前,地球一直處在溫度逐漸升高的間冰期當(dāng)中,但因?yàn)橥蝗话l(fā)生新仙女木事件而導(dǎo)致全球氣溫驟降與北極冰川南侵。

「新仙女木事件」得名是來(lái)自歐洲北部仙女木屬植物。 這種植物原本生活在寒帶地區(qū),但科學(xué)家在格陵蘭冰川的研究中發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)許多低緯度地區(qū)都能發(fā)現(xiàn)該物種的花粉,從而證明當(dāng)時(shí)氣候發(fā)生寒冷的異變,并導(dǎo)致該類植物物種大舉南侵。

當(dāng)年新仙女木事件的成因推測(cè)相當(dāng)多,包括五大湖區(qū)有巨型堰塞湖因?yàn)楸┯甓蝗槐罎ⅲ瑢?dǎo)致大量淡水溢流到北大西洋,致使推動(dòng)洋流前進(jìn)的鹽分傳遞(溫鹽環(huán)流系統(tǒng))受到極大的干擾。 或是有顆彗星撞擊到了北美地區(qū)致使冰川崩潰,而導(dǎo)致大量淡水漫流到北大西洋,致使溫鹽環(huán)流停滯等等。 雖然成因的推測(cè)各有不同,但最終的結(jié)果都是一樣的,那就是溫鹽環(huán)流受到淡水改變,而使得表層洋流全面驟緩。

科學(xué)家最近發(fā)現(xiàn)的北大西洋暖流減弱現(xiàn)象,也可能是由北大西洋變暖、降雨增加和冰川融化所導(dǎo)致的淡水增加所造成。 前人文獻(xiàn)也曾多次推估和預(yù)測(cè),截至目前為止,到底總共減弱的程度有多少,基本上仍然是一個(gè)謎。 只是科學(xué)家發(fā)現(xiàn)的變化程度,仍然令眾人感到驚訝,這在未來(lái)一定會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大的變化和影響。

上述所討論的海洋循環(huán)系統(tǒng)被稱為「大西洋經(jīng)向翻轉(zhuǎn)環(huán)流」(Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC)。 AMOC就像一條巨大的輸水帶。 它將溫暖的咸水輸送到北大西洋,在那里它變得非常寒冷并且下沉。 一旦進(jìn)入深海,水就會(huì)向南流回,然后流向世界各地的海洋。 這條輸送帶是全球氣候系統(tǒng)當(dāng)中最重要的熱量輸送帶之一,包括以保持西歐溫暖而聞名的墨西哥灣流。

氣候模型一直預(yù)測(cè),由于溫室氣體變暖和水循環(huán)的相關(guān)變化,AMOC將會(huì)減緩。 由于這些預(yù)測(cè)(以及氣候突變的可能性),科學(xué)家自2004年以來(lái)一直在橫跨大西洋的幾個(gè)關(guān)鍵位置密切監(jiān)測(cè)著AMOC,但要真正測(cè)試模型的預(yù)測(cè)并弄清楚氣候變化如何影響這整條輸送帶,科學(xué)家仍需要更長(zhǎng)時(shí)間的記錄。

德國(guó)波茨坦大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)在2018年《自然》期刊的一項(xiàng)研究當(dāng)中,透過(guò)歷史數(shù)據(jù)的觀察發(fā)現(xiàn),自1950年以來(lái),AMOC的強(qiáng)度降低了約15%,這顯示了人為溫室氣體排放的作用是其減緩的主要原因。

UCL地理系團(tuán)隊(duì)的研究則不是使用歷史數(shù)據(jù),而是透過(guò)結(jié)合在深海底泥當(dāng)中所發(fā)現(xiàn)的微小海洋生物遺骸的相關(guān)記錄來(lái)進(jìn)行研究,透過(guò)觀察不同物種的數(shù)量和骨骼的化學(xué)成分,可以推算出溫度的變化。 但是最終的成果也得到相似的觀點(diǎn)。 另外,藉由觀察泥漿本身,研究團(tuán)隊(duì)還能夠直接測(cè)量過(guò)去的深海洋流速度。 較大的泥漿顆粒意味著更快的流動(dòng),而較小的顆粒意味著流速較弱。 不同的技術(shù)都表明自1850年左右以來(lái)AMOC的弱化,再次下降了約15%至20%。

重要的是,現(xiàn)代的弱化與過(guò)去1600年的任何事物都有很大的不同,這次是指向自然與人為驅(qū)動(dòng)因素的結(jié)合。

盡管關(guān)于氣候模型是否能夠完整仿真海洋環(huán)流的歷史變化,以及是否還有某些因素尚未被考慮進(jìn)來(lái),這些都有待科學(xué)界研究的跨領(lǐng)域整合。 但是預(yù)測(cè)可能的極端AMOC事件及其氣候影響,仍是相當(dāng)重要的。 除了期待科學(xué)家能夠研究出更具體的結(jié)果,也必須注意氣候變遷的減緩與調(diào)適等各類應(yīng)變對(duì)策。

編譯:嚴(yán)融怡(胡適國(guó)小創(chuàng)思組科任教師)上稿編輯:RayPeng

本文轉(zhuǎn)載自「環(huán)境信息中心」網(wǎng)站,內(nèi)容由許多專家學(xué)者及民間環(huán)團(tuán),提供環(huán)境教育與環(huán)保信息;主題涵蓋全球變遷、溫室氣體控制、環(huán)保生活、環(huán)境污染防治、生態(tài)保育、能源節(jié)約與能源效率、綠建筑等各面向。 期許能替沒有選票的山林、濕地、海洋、土地發(fā)聲。