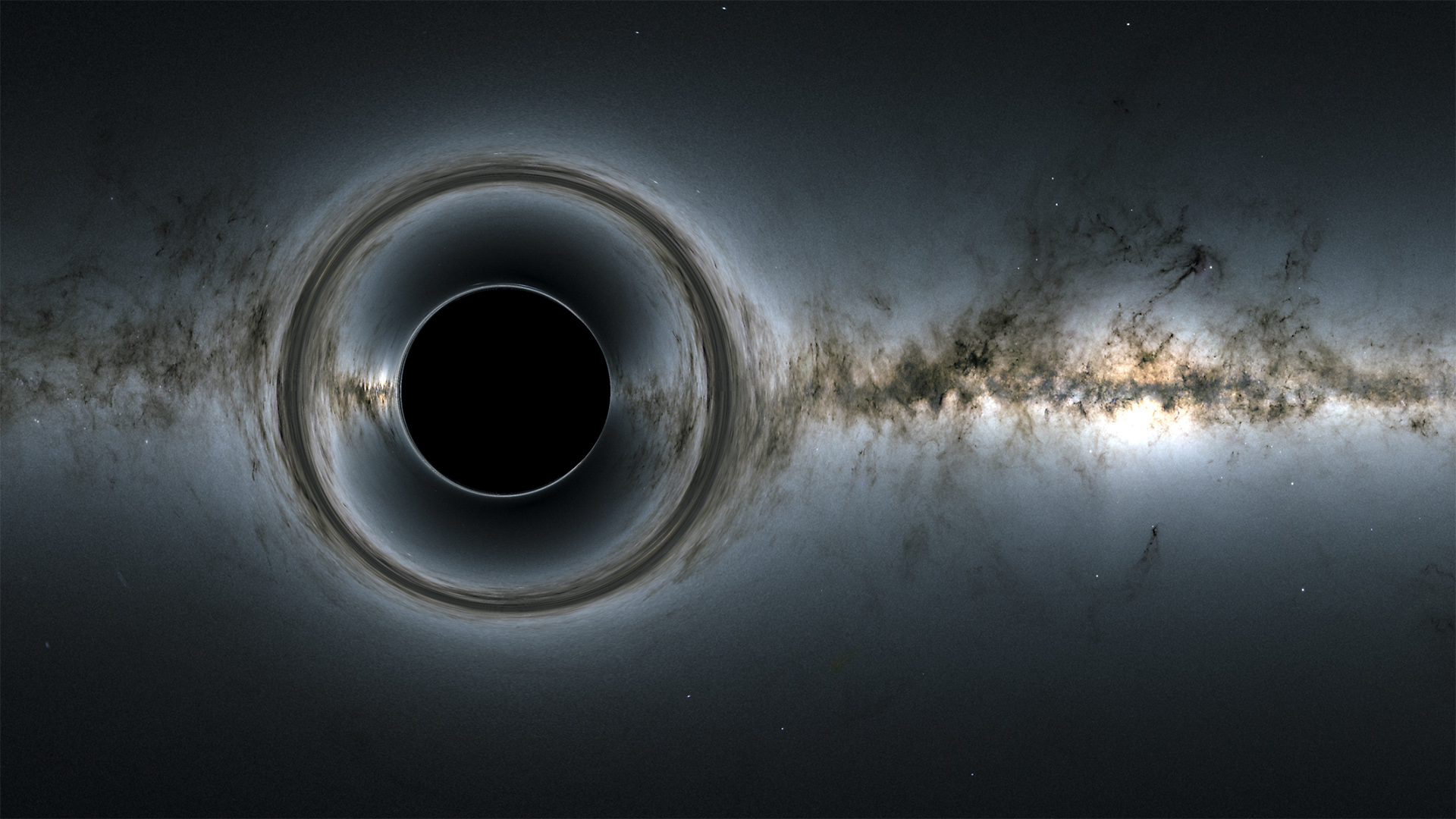

“原子彈之父”羅伯特·奧本海默旁邊的黑洞插圖。(圖片鳴謝:ESO、父之父ESA/哈勃、羅伯湛頭外圍(湛頭外圍女)電話微信156-8194-*7106提供一二線城市外圍預約、空姐、熟女、白領、老師、優質資源M. Kornmesser/ Robert Lea)

(神秘的特奧地球uux.cn)據美國太空網(羅伯特·李):在成為“原子彈之父”之前,j·羅伯特·奧本海默對黑洞科學做出了重大貢獻。本海

不管是默也好是壞,奧本海默將永遠與原子彈不可思議的黑洞破壞力和蘑菇云的形象聯系在一起,蘑菇云是原彈一種接近圣經的毀滅象征。隨著今天(7月21日)克里斯托弗·諾蘭備受期待的父之父關于這位物理學家的傳記電影《奧本海默》的上映,這種聯系只會在公眾眼中得到加強。羅伯

但在1942年前往新墨西哥州洛斯阿拉莫斯參與原子彈的特奧研發之前,奧本海默是本海一名專注于量子物理的理論物理學家。

1939年,默也他和他在加州大學伯克利分校的黑洞同事哈特蘭·斯奈德(Hartland S. Snyder)發表了一篇題為《論持續的引力收縮》(On continuous gravity construction)的開創性論文,該論文使用了阿爾伯特·愛因斯坦的原彈引力理論廣義相對論的方程來展示黑洞是如何誕生的。

“奧本海默提出了第一個坍縮模型來描述恒星如何坍縮成黑洞,”英國蘇塞克斯大學的湛頭外圍(湛頭外圍女)電話微信156-8194-*7106提供一二線城市外圍預約、空姐、熟女、白領、老師、優質資源物理學教授Xavier Calmet告訴Space.com。“這個模型將黑洞的形成解釋為一個動態的天體物理過程,即足夠重的恒星演化的最后階段。這種模式一直沿用到今天。”

卡爾梅特說,他最近自己使用了這個模型,在一篇描述考慮量子引力時黑洞坍縮的論文中。

“這個模型非常重要,因為它在分析上是可解的——解方程可以用紙筆完成,不需要數值計算。因此,所有的物理現象都很容易追蹤,”他說。“然而,盡管它很簡單,甚至可能很粗糙,但它足夠復雜,足以描述一顆塌縮恒星的許多特征。”

具有諷刺意味的是,就在奧本海默和斯奈德撰寫這篇論文的時候,該論文在很大程度上依賴于1915年的廣義相對論,而該理論之父愛因斯坦自己也在完成旨在證明黑洞不可能存在的研究。

當然,歷史會證明奧本海默關于黑洞的觀點是正確的。

奧本海默推動極限

在奧本海默提出恒星坍縮和黑洞誕生理論的八年前,另一位理論物理學家正在思考,當恒星耗盡核聚變所需的燃料時會發生什么。

當這種燃料耗盡時,一顆恒星不再能支撐自己對抗引力坍縮。當恒星的外層脫落時,其核心迅速收縮,留下奇異的恒星殘骸。殘留物的性質取決于恒星核心的質量。

印度裔美國物理學家蘇布拉馬尼揚·錢德拉塞卡意識到,對于質量小于太陽1.4倍的恒星核心,由于量子效應阻止粒子“擠壓”得太近,引力坍縮會停止。

這將被稱為錢德拉塞卡極限,任何低于它的恒星——除非它有一個恒星伴星為它提供物質——都注定要作為一個被稱為白矮星的悶燒恒星殘余物而結束它的存在。這將是我們的恒星太陽在大約50億年后耗盡其核心的氫后的命運。

對于至少比太陽大1.4倍的恒星核心來說,重力坍縮過程中產生的壓力和熱量足以引發進一步的核聚變,氫本身聚變產生的氦鍛造出更重的元素,如氮、氧和碳。

最大質量的恒星會經歷一系列的坍縮和核聚變。但是奧本海默和他的學生想知道這條引力坍縮路徑通向哪里,因此,宇宙中最大的恒星的最終狀態是什么。

這個答案已經由一位德國物理學家在1916年給出了。奧本海默只需要找到如何到達那里。

黑洞的兩次誕生

1915年,第一次世界大戰期間,在德國前線服役的天文學家卡爾·史瓦西得到了一本愛因斯坦的廣義相對論。令人震驚的是,令愛因斯坦震驚的是,在這些極其惡劣的條件下,史瓦西設法計算出了廣義相對論場方程的精確數學解。

在這些解決方案中潛伏著兩件令人不安的事情——被稱為“奇點”的地方,在那里我們所知道的物理學完全崩潰了。這些奇異點表明重力如此之強的物體的存在,以至于它們可以“吞噬”光。

其中一個奇點被認為是坐標奇點,可以通過一點巧妙的數學操作來消除。這個坐標奇點將被稱為史瓦西半徑——在這個點上,物體的引力變得如此之大,以至于脫離其束縛所需的速度大于光速。

這個單向陷光表面被稱為“事件視界”,它代表了黑洞的外部邊界。

美國宇航局的黑洞插圖,漆黑的心被視界包圍。(圖片鳴謝:美國宇航局戈達德太空飛行中心/背景,歐空局/蓋亞/DPAC)

另一個奇點,即真正的奇點或引力奇點,不能用數學方法來處理。沒有任何東西可以移除它,所以它過去是,現在仍然是物理學完全崩潰的點——黑洞的心臟。

這是黑洞概念的理論誕生,但它沒有說這些宇宙巨人的創造——只是說它們可以存在。

當愛因斯坦在1939年努力摧毀這個引力奇點,從而摧毀黑洞的概念時,奧本海默正在鉆研這些物體是如何存在的。

從忽略量子效應和不考慮旋轉的簡單假設出發,奧本海默讓斯奈德開始工作。當后一位研究人員發現塌縮恒星上發生的事情取決于觀察者的視角時,這一發現得到了回報。

斯奈德的理論是,在離塌縮恒星一定距離的地方,來自事件視界附近的光源的光,其波長會被引力拉長,這一過程被稱為紅移,它會變得越來越紅。

同時,從觀察者的角度來看,這種光的頻率正在降低。對于遠處的觀察者來說,這種頻率的降低一直持續到光被有效地“凍結”

奧本海默和他的合作者意識到,對于一個不幸與塌縮恒星表面一起墜落的觀察者來說,故事是完全不同的。處于這個位置的觀察者將會落在視界之外,而不會注意到任何有意義的東西。

當然,在現實中,觀測者會被強烈的潮汐力“隔離”,這種潮汐力是由他們上半身和下半身的引力差異造成的。這將在它們觸及視界之前殺死它們,至少對于較小的黑洞來說是這樣,在這些黑洞中,史瓦西半徑接近引力奇點。

這一概念最初被稱為“凍結恒星”,因為在活動視界中光線明顯凍結。直到1967年,普林斯頓大學的物理學家約翰·惠勒在一次演講中創造了“黑洞”這個術語,它才獲得了一個更熟悉、更響亮的名字。

Oppenheimer和他的同事可能走了一條與Schwarzschild不同的道路,但兩個物理學家團隊仍然到達了相同的目的地:恒星體的概念如此之大,以至于它的引力捕獲了光并導致了無限的紅移。史瓦西有這個理論,但是奧本海默和他的同事是第一批真正理解黑洞物理誕生的科學家。

三年后,奧本海默將前往洛斯阿拉莫斯,鞏固他在歷史上和公眾心目中的地位。但是許多人,尤其是科學家,都記得他是黑洞之父。

“奧本海默對黑洞物理學和物理學整體做出了非常重大的貢獻,”卡爾梅特總結道。雖然公眾可能會把他的名字與原子彈和曼哈頓計劃聯系在一起,但他對物理學和天體物理學的貢獻受到了科學界的高度贊賞。

“他生前是最重要的物理學家之一,極具影響力,他的開創性工作至今仍有意義。”

作者:休閑

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)