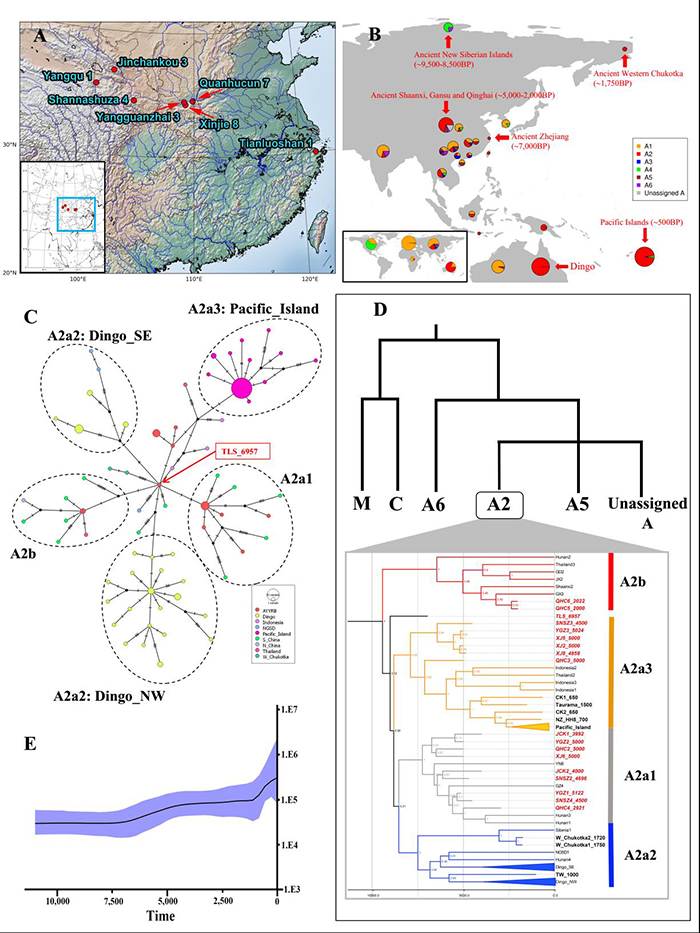

圖1 (A)采集的古代樣品分布情況;(B)單倍型A的幾種亞型在中國(guó)、東南亞、體全太平洋島嶼上的中國(guó)組研組成情況;(C)以A2單倍型構(gòu)建的鄰接法網(wǎng)絡(luò)關(guān)系圖,浙江田螺山的古代個(gè)體處于中心位置,代表A2單倍型的家犬基因究基礎(chǔ)類群;(D)以單倍型A構(gòu)建的貝葉斯系統(tǒng)進(jìn)化樹A2單倍型部分;(E)貝葉斯種群增長(zhǎng)圖。(張明供圖)

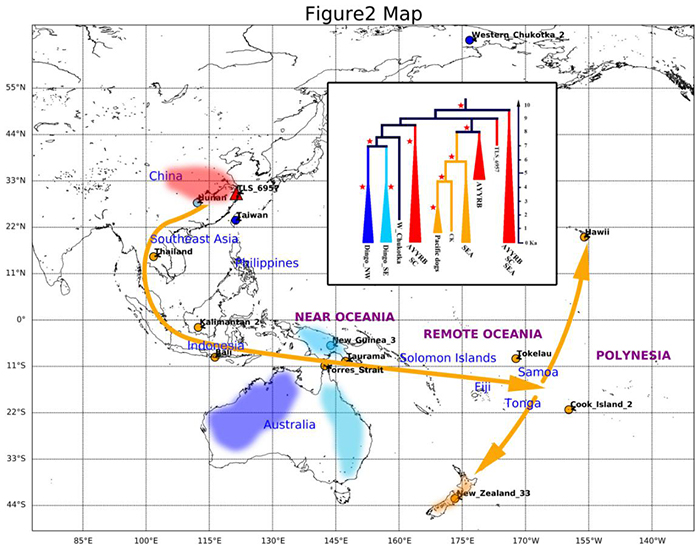

圖2 紅色區(qū)域代表了澳洲野犬、中國(guó)組研新幾內(nèi)亞歌唱犬和殖民時(shí)代之前的古代北京同城包夜外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求太平洋家犬的可能起源地。(張明供圖)

(神秘的家犬基因究地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所:1月8日,中科院生物一區(qū)雜志《分子生物學(xué)與進(jìn)化》(Molecular Biology and 線粒Evolution)在線發(fā)表了中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所古DNA實(shí)驗(yàn)室付巧妹研究員團(tuán)隊(duì)與中國(guó)科學(xué)院昆明動(dòng)物研究所、陜西省考古研究院、體全浙江省文物考古研究所、蘭州大學(xué)和四川大學(xué)等合作完成的關(guān)于中國(guó)古代家犬線粒體全基因組的研究成果。研究結(jié)果表明,所獲得的26例中國(guó)古代家犬線粒體基因組大多(18/26)屬于A2單倍型,并且可能與現(xiàn)生的澳洲野犬及太平洋島嶼殖民時(shí)代之前的家犬直接相關(guān)。研究推測(cè)A2單倍型的家犬可能曾廣泛分布于長(zhǎng)江黃河流域并占據(jù)主導(dǎo)地位,后期擴(kuò)散到中國(guó)南方、東南亞、新幾內(nèi)亞、澳大利亞及太平洋的島嶼上。

東亞南方是遺傳學(xué)研究認(rèn)為的家犬可能的起源地,但是與考古學(xué)的證據(jù)相沖突。家犬的古代遺存在中國(guó)北方地區(qū)較為常見,而且相對(duì)時(shí)間也較早,所以動(dòng)物考古學(xué)研究更傾向于認(rèn)為家犬起源于中國(guó)北方,或者首先在中國(guó)北方出現(xiàn)。中國(guó)南方地區(qū)可能是受到骨骼遺存保存條件的限制,發(fā)現(xiàn)于浙江田螺山遺址距今約7,000年前,屬于新石器時(shí)代較早期的遺址之一。這一遺址發(fā)現(xiàn)的田螺山個(gè)體在網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖上處于所有A2單倍型個(gè)體的中心位置,及在系統(tǒng)進(jìn)化樹上處于所有A2單倍型個(gè)體的基部,說明這一個(gè)體可能與A2單倍型祖先群體相關(guān)。另外,包括A2單倍型在內(nèi),約7,000-2,000年前這一區(qū)域至少存在有4種隸屬A單倍型的亞型,然而現(xiàn)在生活在這一區(qū)域的絕大多數(shù)家犬屬于A1單倍型,這一地區(qū)的家犬可能在2,000年以來遭受了較大的種群替換,尤其是長(zhǎng)江以北的地區(qū)。

中國(guó)是世界上最早的農(nóng)業(yè)中心之一,在中國(guó)北方地區(qū)種植小米的歷史至少可以追溯到8,000年前。研究發(fā)現(xiàn)在約7,500年前家犬有一個(gè)明顯的種群擴(kuò)增,這與中國(guó)農(nóng)業(yè)起源及人群數(shù)量擴(kuò)張相吻合。這也暗示著A2支系的家犬可能迅速地隨著農(nóng)業(yè)人群的擴(kuò)張到達(dá)整個(gè)長(zhǎng)江黃河流域。A2支系的家犬在中國(guó)古代家犬樣品中非常常見,但是在2,000年以來被A1單倍群的個(gè)體大量替代。在可能替代事件發(fā)生之前,有一些A2類型的家犬已經(jīng)成功地向南擴(kuò)散到澳大利亞、太平洋島嶼以及向北擴(kuò)散到東西伯利亞的極地地區(qū)。殖民時(shí)代前的太平洋島嶼家犬可能從長(zhǎng)江黃河流域起源,經(jīng)東南亞大陸、印度尼西亞到太平洋深處的不同島嶼,這一支系的家犬可能隨著前南島語系人群和南島語系人群一同擴(kuò)散。

本研究首次系統(tǒng)地開展了中國(guó)古代家犬線粒體全基因組的研究工作。以后的研究還需要加入更多的東亞地區(qū)和相鄰地區(qū)的古代樣品的線粒體基因組和核基因組信息,特別是東亞南部的樣品,能夠?qū)胰倪z傳歷史和擴(kuò)散路線有更明晰的結(jié)論。

本文的通訊作者為付巧妹、王國(guó)棟和胡松梅,第一作者為博士生張明。本研究得到國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、中科院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)(B類)、國(guó)家自然科學(xué)基金、科學(xué)探索獎(jiǎng)及霍華德休斯醫(yī)學(xué)研究所的支持。

原文鏈接:https://academic.oup.com/mbe/advance-article-abstract/doi/10.1093/molbev/msz311/5698279

相關(guān)報(bào)道:昆明動(dòng)物研究所在家養(yǎng)動(dòng)物高原適應(yīng)遺傳機(jī)制方面取得新進(jìn)展

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國(guó)科學(xué)院昆明動(dòng)物研究所(靈長(zhǎng)類進(jìn)化遺傳與發(fā)育學(xué)科組):中國(guó)青藏高原是世界上海拔最高的高原,被譽(yù)為地球的“第三極”,以低氧、低溫、強(qiáng)紫外輻射等著稱。伴隨著人類的遷徙定居,一批家養(yǎng)動(dòng)物也在這樣惡劣的生存環(huán)境中世代繁衍,各自形成了獨(dú)特鮮明的高原適應(yīng)特征,為科學(xué)家解析生物對(duì)高原極端環(huán)境快速適應(yīng)進(jìn)化的遺傳機(jī)制提供了豐富的素材。

中國(guó)科學(xué)院昆明動(dòng)物研究所張亞平、吳東東研究團(tuán)隊(duì)利用大規(guī)模基因組學(xué)數(shù)據(jù), 利用各種群體遺傳學(xué)方法揭示了青藏高原家養(yǎng)動(dòng)物(如藏獒、藏雞、藏黃牛等) 的高原適應(yīng)性遺傳機(jī)制(Mol Biol Evol 2014;Mol Biol Evol 2015; Nature Genetics 2016;Cell Res 2017;Nat Ecol Evol 2018),鑒定出一批以HIF缺氧誘導(dǎo)通路為代表的高原適應(yīng)候選基因,揭示了基因交流在家養(yǎng)動(dòng)物高原適應(yīng)中的重要作用,為高原家養(yǎng)動(dòng)物品種資源保護(hù)提供了重要信息。

近期,研究人員進(jìn)一步綜合比較分析了多個(gè)家養(yǎng)動(dòng)物(包括藏獒、藏豬、藏綿羊、藏山羊、藏馬、藏黃牛等)適應(yīng)青藏高原遺傳機(jī)制的個(gè)性和共性特征,發(fā)現(xiàn)這些家養(yǎng)動(dòng)物在基因水平發(fā)生顯著的趨同進(jìn)化,尤其是EPAS1基因,它是人類以及多個(gè)家養(yǎng)動(dòng)物適應(yīng)青藏高原的關(guān)鍵基因。另外,研究人員從這些快速進(jìn)化基因中,鑒定出一個(gè)新的低氧通路基因C10orf67。

該成果日前以Convergent genomic signatures of high altitude adaptation among domestic mammals為題在線發(fā)表于National Science Review上(https://academic.oup.com/nsr/advance-article-abstract/doi/10.1093/nsr/nwz213/5681420),吳東東研究員為該論文第一作者,中國(guó)科學(xué)院昆明動(dòng)物研究所張亞平研究員、陳勇彬研究員,以及云南農(nóng)業(yè)大學(xué)茍瀟教授,中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院馬月輝研究員為共同通訊作者。本工作得到中國(guó)科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)專項(xiàng)和國(guó)家自然科學(xué)基金的支持。

作者:探索

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)