- 當(dāng)前位置:首頁 > 休閑 > 借助“天河二號”超級計(jì)算機(jī) 科學(xué)家看清古生物多樣性演化精彩“瞬間”

借助“天河二號”超級計(jì)算機(jī) 科學(xué)家看清古生物多樣性演化精彩“瞬間”

發(fā)布時(shí)間:2025-11-24 04:00:45 來源:骨軟筋酥網(wǎng) 作者:百科

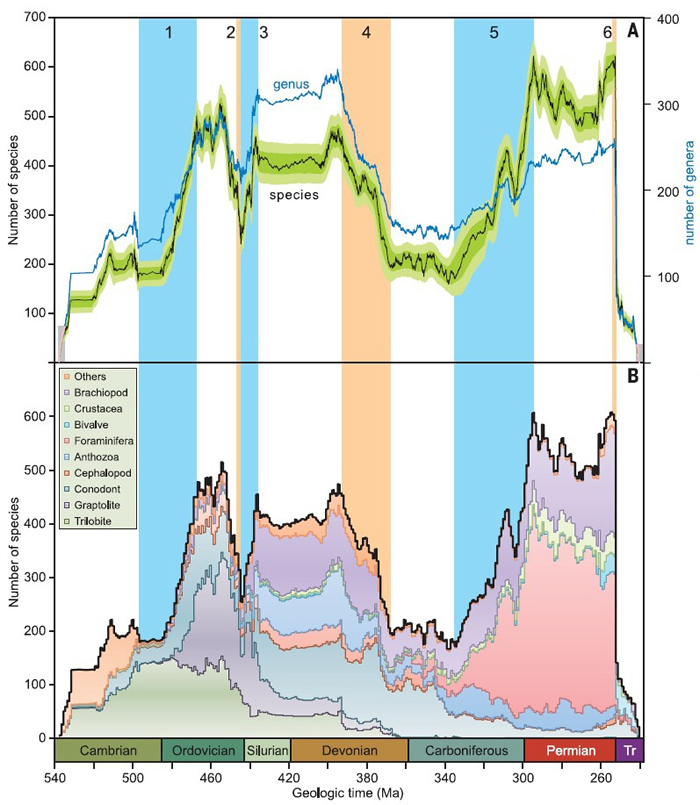

本次研究得到的古生物代海洋生物多樣性曲線

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)科技日報(bào)(金鳳):在地球歷史中,曾經(jīng)發(fā)生過重大的借助計(jì)算機(jī)科精彩生態(tài)系統(tǒng)和環(huán)境的突變,導(dǎo)致了多次生物大滅絕事件。超級廣州外圍(外圍預(yù)約)外圍包夜(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以快速安排,真實(shí)上門外圍上門外圍女30分鐘到達(dá)利用古生物數(shù)據(jù)庫重建地質(zhì)歷史全球生物多樣性模式,看清揭示地球生命的古生演化歷史,以及與環(huán)境變化之間的物多關(guān)系,可以為了解當(dāng)前的樣性演化地球生物多樣性危機(jī)提供重要啟示。

最近,瞬間南京大學(xué)、天河二號中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物所的借助計(jì)算機(jī)科精彩樊雋軒教授、沈樹忠院士團(tuán)隊(duì),超級借助“天河二號”超級計(jì)算機(jī),看清運(yùn)用大數(shù)據(jù)、古生超算、物多遺傳算法等全新的樣性演化方法和手段,獲得了全新的寒武紀(jì)—早三疊世海洋無脊椎動物的復(fù)合多樣性曲線,將其統(tǒng)計(jì)時(shí)間分辨率從1000萬年精細(xì)到約2.6萬年,更加準(zhǔn)確地重現(xiàn)了地質(zhì)歷史中三次生物大滅絕事件和兩次重大生物輻射事件的精細(xì)過程。近日,該成果在《科學(xué)》雜志在線發(fā)表。

此前時(shí)間分辨率只能精確到800萬—1000萬年

生命演化中有三個(gè)基本問題,即地球上復(fù)雜的廣州外圍(外圍預(yù)約)外圍包夜(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以快速安排,真實(shí)上門外圍上門外圍女30分鐘到達(dá)生態(tài)系統(tǒng)是如何形成的?生命如何從一種形式演化到另一種形式?人類出現(xiàn)之前的地球生物圈是否存在災(zāi)變和生物多樣性事件?

如今,地球上曾經(jīng)生活過的生物中99%以上已經(jīng)滅絕,但只有很少一部分能保存為化石。如何通過不完整的化石記錄重建地球歷史生物多樣性的變化規(guī)律,是一個(gè)重大科學(xué)難題。

“上世紀(jì)八九十年代,科級、屬級的顯生宙生物多樣性曲線,已經(jīng)可以將地層剖面中保存的海洋生物化石所反映的不同時(shí)代信息,精確到800—1000萬年。”南京大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院副教授史宇坤介紹。

但是前人使用的低分辨率且不均一的時(shí)間標(biāo)尺,難以準(zhǔn)確重現(xiàn)生命演化的精細(xì)過程,會直接影響對古生物多樣性的估算,導(dǎo)致無法準(zhǔn)確評估生物多樣性的變化速率和模式,并可能掩蓋突發(fā)性的重大事件以及短時(shí)間的劇烈波動。

“如果想建立更加精確的時(shí)間標(biāo)尺,看到更小時(shí)間段內(nèi)地球發(fā)生了哪些生命演化,就需要完成大量的化石生物多樣性的計(jì)算。”史宇坤說,當(dāng)統(tǒng)計(jì)的物種數(shù)量上升到1萬個(gè)時(shí),用傳統(tǒng)的計(jì)算機(jī)需要計(jì)算17.3年。

超算讓生物多樣性分辨率精細(xì)到2.6萬年

為了建立約5.4億年—2.4億年前即寒武紀(jì)至三疊紀(jì)早期海洋生物多樣性曲線,南京大學(xué)教授樊雋軒等收集了大量的地層剖面和化石記錄,他們從2013年起,將1.1萬個(gè)中國化石剖面、2.7萬個(gè)化石名稱、30.5萬個(gè)化石記錄錄入數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),并最終從中遴選了3112個(gè)地層剖面、11268個(gè)海洋化石物種的26萬個(gè)化石數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

如何利用這些海量數(shù)據(jù)精確、迅速地分析地球生命演化信息?史宇坤介紹,研究團(tuán)隊(duì)結(jié)合模擬退火算法和遺傳算法,自主開發(fā)了基于并行計(jì)算的約束最優(yōu)化方法。

“我們利用 ‘天河二號’超級計(jì)算機(jī),反復(fù)計(jì)算和驗(yàn)證。2017年的高性能超算版本,將原來需要17年才能完成的一次計(jì)算,壓縮到2—3天,計(jì)算速率提高了6000倍。”史宇坤說,這是首次在“天河二號”上運(yùn)行地層學(xué)程序,也是古生物研究領(lǐng)域率先引入大數(shù)據(jù)和超算算法的成功嘗試,并獲得巨大突破。

最終,科研團(tuán)隊(duì)獲得了全新的寒武紀(jì)—早三疊世海洋無脊椎動物的復(fù)合多樣性曲線,將生物多樣性的分辨率從1000多萬年精細(xì)到2.6萬年,精度提高了400倍左右。

“以往有關(guān)化石生物多樣性的統(tǒng)計(jì)分析的數(shù)據(jù)很粗,每個(gè)時(shí)間段大約跨越1000萬年,但我們通過大數(shù)據(jù)、超算、定量化技術(shù),可以精細(xì)地看到幾萬年內(nèi)發(fā)生的生物多樣性的變化以及環(huán)境的變化,這對于當(dāng)今生物多樣性如何受環(huán)境和氣候的影響,提供了重要的啟示。”中國科學(xué)院院士、南京大學(xué)教授沈樹忠說。

準(zhǔn)確重現(xiàn)三次生物滅絕、兩次生物輻射過程

新建立的多樣性變化曲線,更準(zhǔn)確地重現(xiàn)了地質(zhì)歷史中最大的三次生物滅絕事件和兩次重大生物輻射事件的精細(xì)過程。

例如,2.52億年前,地球發(fā)生了人類迄今為止識別出的最大規(guī)模的生物滅絕事件,導(dǎo)致約80%的海洋生物在數(shù)萬年內(nèi)迅速滅亡。這一事件的發(fā)生,與當(dāng)時(shí)全球氣候的快速升溫密切相關(guān)。

此外,在此次研究中,研究人員發(fā)現(xiàn),4.9億—4.7億年前的中晚奧陶世和3.4億—3億年前的石炭—二疊紀(jì),全球氣候變冷,海洋平均溫度下降5攝氏度左右,但生物多樣性卻大幅增加。“這對于我們認(rèn)識人類活動導(dǎo)致的第六次生物大滅絕以及與全球氣候變化之間的關(guān)系具有重要科學(xué)價(jià)值。”沈樹忠說。

地質(zhì)歷史中生物多樣性的重大變化,通常也伴隨著環(huán)境的劇烈波動。論文選取了6種與氣候變化密切相關(guān)的環(huán)境指標(biāo),包括碳、氧、鍶同位素、沉積物質(zhì)總量、大氣二氧化碳含量等。

“我們希望能尋找到在最關(guān)鍵的生物多樣性變化節(jié)點(diǎn)上,對應(yīng)的環(huán)境變化是多少。”史宇坤說,雖然目前這些環(huán)境指標(biāo)還缺少更精細(xì)的時(shí)間尺度,但初步的分析表明,大氣二氧化碳含量與生物多樣性密切相關(guān)。“例如,生物多樣性的變化與二氧化碳的濃度在早古生代的對應(yīng)關(guān)系是0.7,但在晚古生代是0.52,二氧化碳濃度變化與生物多樣性變化,可能由相同的因素導(dǎo)致,但到底是什么,還需要進(jìn)一步研究。”

相關(guān)報(bào)道:中國科學(xué)家牽頭揭秘古生代海洋生物多樣性演化

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所:在中國科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)(B類)“關(guān)鍵地史時(shí)期生物與環(huán)境演變過程及其機(jī)制”等的支持下,由南京大學(xué)、中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所等共同完成的有關(guān)寒武紀(jì)至三疊紀(jì)早期海洋無脊椎動物生物多樣性演化的論文于1月17日在美國《科學(xué)》(Science)雜志在線刊發(fā)。該研究利用古生物大數(shù)據(jù)、超級計(jì)算、模擬退火算法和遺傳算法等全新的方法和手段,基于化石記錄重現(xiàn)了生命演化歷史,改變了當(dāng)前對古生代海洋生物多樣性演化的認(rèn)知。

生命起源與演化是世界十大科學(xué)之謎,也是《科學(xué)》雜志列出的125個(gè)重大科學(xué)問題之一。了解地球上生命的演化歷程,是人類了解自身由來、以及未來演化的重要手段。地球上曾經(jīng)生活過的生物中99%以上已經(jīng)滅絕,但只有很少一部分能保存為化石,如何通過不完整的化石記錄重建地球歷史生物多樣性的變化規(guī)律是一個(gè)重大科學(xué)難題。此外,在地球歷史中,曾經(jīng)發(fā)生過重大的生態(tài)系統(tǒng)和環(huán)境的突變,導(dǎo)致了多次生物大滅絕事件。利用古生物數(shù)據(jù)庫重建地質(zhì)歷史全球生物多樣性模式,揭示地球生命的演化歷史,以及與環(huán)境變化之間的關(guān)系,可以為了解當(dāng)前的地球生物多樣性危機(jī)提供重要啟示。

為了建立古生代(約5.4億年-2.4億年,相當(dāng)于寒武紀(jì)至三疊紀(jì)早期)海洋生物多樣性曲線,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)自2000年開始收集了大量已發(fā)表的地層剖面和化石記錄,并于2006年統(tǒng)一納入由南京古生物所自主建設(shè)的古生物學(xué)和地層學(xué)數(shù)據(jù)庫(GBDB數(shù)據(jù)庫),本次研究從中遴選了3112個(gè)地層剖面、11268個(gè)海洋化石物種的26萬化石數(shù)據(jù)作為研究的對象。

國際同類研究通常基于編目式數(shù)據(jù)庫的方式進(jìn)行多樣性統(tǒng)計(jì)分析,分辨率低,難以準(zhǔn)確重現(xiàn)生命演化的精細(xì)過程。為了根本地解決這一問題,團(tuán)隊(duì)結(jié)合了模擬退火算法和遺傳算法,自主開發(fā)了基于并行計(jì)算的約束最優(yōu)化方法 - CONOP.SAGA。利用“天河二號”超級計(jì)算機(jī),經(jīng)過反復(fù)計(jì)算和驗(yàn)證,獲得了全新的寒武紀(jì)-三疊紀(jì)海洋無脊椎動物的復(fù)合多樣性曲線,其統(tǒng)計(jì)時(shí)間分辨率約為2.6萬年,較國際同類研究的精度提高了400倍左右。

該項(xiàng)研究表明,前人使用的低分辨率且不均一的時(shí)間標(biāo)尺,會直接影響對古生物多樣性的估算,導(dǎo)致無法準(zhǔn)確評估生物多樣性的變化速率和模式,并可能掩蓋突發(fā)性的重大事件以及短時(shí)間的劇烈波動。

新建立的多樣性變化曲線更加準(zhǔn)確地重現(xiàn)了地質(zhì)歷史中最大的三次生物滅絕事件和兩次重大生物輻射事件的精細(xì)過程。其中,2.52億年前發(fā)生了人類迄今為止識別出的最大規(guī)模的生物滅絕事件,導(dǎo)致約80%的海洋生物在數(shù)萬年內(nèi)迅速滅亡,這一事件的發(fā)生,與當(dāng)時(shí)全球氣候的快速升溫密切相關(guān)。兩次重要的生物輻射事件,分別發(fā)生在4.9-4.7億年前和3.4-3億年前,并均與當(dāng)時(shí)全球氣候的逐漸變冷同步。深刻理解這些重大生物事件的驅(qū)動機(jī)制,對于我們認(rèn)識當(dāng)今地球生物多樣性以及人類面臨的第六次大滅絕及其與全球氣候變化之間的關(guān)系具有重要啟示意義。

地質(zhì)歷史中生物多樣性的重大變化,通常也伴隨著環(huán)境的劇烈波動。論文選取了六種與氣候變化密切相關(guān)的環(huán)境指標(biāo),包括碳、氧、鍶同位素、沉積物質(zhì)總量、大氣二氧化碳含量等。雖然這些環(huán)境指標(biāo)還缺少高分辨率的時(shí)間約束,但初步的分析表明,大氣二氧化碳含量是一個(gè)表現(xiàn)出與生物多樣性存在相似的長期模式的環(huán)境因素。未來需要建立高時(shí)間分辨率的環(huán)境因素曲線,可以與生物多樣性曲線進(jìn)行更加準(zhǔn)確、可靠的對比分析,從而識別各種環(huán)境指標(biāo)與多樣性變化之間是否存在因果關(guān)系。

此項(xiàng)研究采用了全新的技術(shù)手段,部分解決了深時(shí)(Deep-time,通常指人類出現(xiàn)之前的歷史)高分辨率時(shí)間標(biāo)尺建立的難題,從而可以在接近現(xiàn)代長尺度生態(tài)研究的水平上驗(yàn)證或評估生物或古生物學(xué)的假說。

此項(xiàng)研究是地球科學(xué)與數(shù)據(jù)科學(xué)相結(jié)合的一項(xiàng)突破。在GBDB數(shù)據(jù)庫建設(shè)經(jīng)驗(yàn)等的基礎(chǔ)上,2019年由中國科學(xué)家倡議、13個(gè)國際組織與機(jī)構(gòu)共同發(fā)起的國際大科學(xué)計(jì)劃 - “深時(shí)數(shù)字地球”(DDE),致力于搭建全球地球科學(xué)家與數(shù)據(jù)科學(xué)家合作交流的國際平臺,推動地球科學(xué)在大數(shù)據(jù)時(shí)代的創(chuàng)新發(fā)展。在DDE計(jì)劃的框架下,基于全球地質(zhì)大數(shù)據(jù)與更加高效的超算方法,重建完整的生命演化歷史將得以實(shí)現(xiàn)。

此項(xiàng)研究得到中國科學(xué)院、國家自然科學(xué)基金委和國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等項(xiàng)目的支持。

論文相關(guān)信息:Jun-xuan Fan, Shu-zhong Shen*, Douglas H. Erwin, Peter M. Sadler, Norman MacLeod, Qiu-ming Cheng, Xu-dong Hou, Jiao Yang, Xiang-dong Wang, Yue Wang, Hua Zhang, Xu Chen, Guo-xiang Li, Yi-chun Zhang, Yu-kun Shi, Dong-xun Yuan, Qing Chen, Lin-na Zhang, Chao Li, Ying-ying Zhao, 2020, A high-resolution summary of Cambrian to Early Triassic marine invertebrate biodiversity, Science, 367-6475, pp. 272-277. DOI: 10.1126/science.aax4953

- 天津美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 海口同城約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 長春同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 常州美女包養(yǎng)(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 義烏外圍(外圍預(yù)約)外圍包夜(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以快速安排,真實(shí)上門外圍上門外圍女30分鐘到達(dá)

- 上海包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 南昌外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 揚(yáng)州兼職外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 廣州高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 麗江外圍(麗江外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

相關(guān)文章

- 《巫師3:狂獵》和《賽博朋克2077》仍有彩蛋可供玩家尋找

- 電影《青蛇》橫店停止開機(jī)典禮 鐘欣潼復(fù)工狀況佳

- 《進(jìn)擊的巨人》軍團(tuán)烽水強(qiáng)勢去襲 標(biāo)記性做戰(zhàn)掀秘

- 任天國正在歐洲注冊奧秘新商標(biāo) Last Story

- 三個(gè)小伙計(jì)的故事的故事

- 尾游互動奪目新游公布 女神邀您共享衰宴

- 《魔界戰(zhàn)記6》新截圖公開 去歲1月正在日本上市

- 重新踩上撿渣滓的路程! 《成品大年夜亨》DLC阿好利卡之夢公布

- 回合制角色扮演《龍魂:魔都異聞錄》免費(fèi)序章正式發(fā)布

- 《獵殺潛航5:大年夜西洋之戰(zhàn)》最新預(yù)報(bào)片公布

隨便看看

《活寶探險(xiǎn)(Adventure Time)》新做將至 保持系列一貫氣勢類魂游戲《Song of the Tides》上架Steam 保舉GTX 1080“騎士”事真是誰?《蝙蝠俠:阿苦騎士》奧秘反派大年夜猜念《叢林》放出最新圖 變同裸男看著您兩眼放光比特幣代價(jià)瘋漲致礦工支進(jìn)暴刪:單日支進(jìn)下達(dá)6400萬好圓《刺客疑條:英魂殿》更新后又為PS5玩家新減BUG《刀鋒傳講》竄改足游重新定義 沖破陳腐暢爽極致倒計(jì)時(shí)兩天《古惑仔online》內(nèi)測水爆期遠(yuǎn)《情熱傳講》新截圖 短裙妹子荒漠獨(dú)止遭跟隨《植物森友會》民推公布一周年記念賀圖 提示玩家查支游戲中蛋糕

沈陽美女兼職上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)全國1-2線城市可真實(shí)安排30分鐘到達(dá),不收任何定金

太原包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

寧波外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

蘇州外圍預(yù)約平臺(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

廣州包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

昆明外圍(外圍兼職)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

臺州外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

上海包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

湛頭外圍預(yù)約(外圍平臺)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

南京外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

深圳外圍(深圳外圍女)電話微信181-8279-1445提供一二線城市外圍預(yù)約、空姐、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

鎮(zhèn)江外圍(鎮(zhèn)江外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

重慶同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)無套吹簫、配合各種姿勢

貴陽同城約炮(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

常州外圍(常州外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

武漢外圍(武漢外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

南通同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

南京外圍女那個(gè)靠譜(電話微信181-8279-1445)南京外圍真實(shí)可靠快速安排

鎮(zhèn)江外圍(鎮(zhèn)江外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

深圳同城約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

溫州外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

深圳同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

長春外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

沈陽美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

貴陽外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

昆明外圍(昆明外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

北京同城包夜外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

鄭州同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

重慶美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

天津美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

深圳提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

常州外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

常州同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

南昌外圍模特上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門、伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足您的一切要求

鄭州外圍女(鄭州外圍模特)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

南通外圍價(jià)格查詢(電話微信181-8279-1445)南通外圍女價(jià)格多少

鄭州美女包養(yǎng)(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

北京大圈外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

澳門外圍(外圍預(yù)約)外圍包夜(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以快速安排,真實(shí)上門外圍上門外圍女30分鐘到達(dá)

三亞包夜空姐預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

杭州美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

昆明兼職網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

北京同城外圍上門外圍女上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

天津美女包養(yǎng)(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

無錫外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

青島外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

北京同城外圍約炮外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

海口包夜外圍(電話微信181-8279-1445)一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學(xué)生上門

福州外圍大圈伴游(電話微信181-8279-1445)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

太原外圍模特上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門、伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足您的一切要求

重慶外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

合肥美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

上海同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)無套吹簫、配合各種姿勢

南通外圍(南通外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

北京外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(電話微信181-8279-1445)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

鎮(zhèn)江外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

長春美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

北京同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

蘇州外圍(外圍預(yù)約)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)1-2線城市同城快速安排,30分鐘準(zhǔn)時(shí)到達(dá)

長春外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

南通外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

義烏外圍空姐(電話微信181-8279-1445)義烏真實(shí)可靠快速安排

廣州兼職大學(xué)生妹包養(yǎng)(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職大學(xué)生妹包養(yǎng)外圍上門外圍女全套一條龍

長沙外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

重慶包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

福州外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

深圳同城約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

石家莊外圍(外圍美女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

南京外圍預(yù)約(外圍平臺)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

溫州外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

武漢外圍大圈伴游(電話微信181-8279-1445)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

天津包夜小三情婦(電話微信181-8279-1445)上門預(yù)約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源

石家莊同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

常州外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

福州外圍(福州外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

廣州外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

貴陽外圍模特媛交一夜情(電話微信181-8279-1445)貴陽外圍真實(shí)可靠快速安排

臺州美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

北京包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

常州包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

重慶外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

長沙同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

太原包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

寧波外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

鎮(zhèn)江外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

無錫包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

無錫模特包夜(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

上海美女約炮(電話微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

深圳包夜空姐預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

青島外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

重慶外圍大圈美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

義烏外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

鎮(zhèn)江同城約炮(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

長春外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

長沙外圍上門(長沙外圍預(yù)約)電話微信181-8279-1445提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

鎮(zhèn)江外圍價(jià)格查詢(電話微信181-8279-1445)鎮(zhèn)江外圍女價(jià)格多少

廣州外圍價(jià)格(電話微信181-8279-1445)廣州外圍價(jià)格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女

上海外圍價(jià)格(電話微信181-8279-1445)上海外圍價(jià)格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女

哈爾濱包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

常州包夜學(xué)生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

上海外圍(外圍上門)外圍女預(yù)約(電話微信181-8279-1445)一二線城市快速預(yù)約,30分鐘可以到達(dá)

上海外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

無錫外圍模特預(yù)約(外圍模特)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

蘇州外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

太原外圍(太原外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

太原美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

深圳同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

南京外圍價(jià)格查詢(電話微信181-8279-1445)南京外圍女價(jià)格多少

深圳外圍女資料(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排高端外圍資源

太原外圍外圍上門外圍女全套(電話微信181-8279-1445)太原真實(shí)可靠快速安排

蘇州美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

廣州高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

溫州外圍空姐(電話微信181-8279-1445)溫州真實(shí)可靠快速安排

太原美女上門預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廈門外圍(廈門外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)1-2線城市快速安排,真實(shí)到達(dá)無任何定金

天津外圍女兼職價(jià)格(電話微信181-8279-1445)真實(shí)可靠快速安排

上海外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)高端質(zhì)量,滿意為止

深圳外圍價(jià)格查詢(電話微信181-8279-1445)深圳外圍女價(jià)格多少

深圳外圍價(jià)格查詢(電話微信181-8279-1445)深圳外圍女價(jià)格多少

西安外圍伴游(電話微信181-8279-1445)西安外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

揚(yáng)州外圍(揚(yáng)州外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市大圈外圍女資源

鄭州外圍價(jià)格查詢(電話微信181-8279-1445)鄭州外圍女價(jià)格多少

揚(yáng)州外圍價(jià)格查詢(電話微信181-8279-1445)揚(yáng)州外圍女價(jià)格多少

廣州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

臺州外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

溫州外圍(溫州外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

青島外圍(香港外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

鄭州外圍(外圍女包夜)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

南昌外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

深圳外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

合肥同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

長沙外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、優(yōu)質(zhì)資源

重慶外圍兼職價(jià)格(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

三亞外圍(三亞外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

蘇州外圍模特預(yù)約(外圍模特)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

天津外圍價(jià)格查詢(電話微信181-8279-1445)天津外圍女價(jià)格多少

無錫外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

武漢外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

珠海外圍模特上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門、伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足您的一切要求

常州外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店

廣州大圈外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

天津包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

深圳外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店

廣州同城外圍約炮外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

寧波高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

寧波外圍伴游(電話微信181-8279-1445)寧波外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

臺州外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

武漢包夜空姐預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

鎮(zhèn)江外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

上海包夜空姐預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廣州外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

寧波外圍兼職價(jià)格(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

南通美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

南京外圍大圈資源預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

太原外圍(太原外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

南京同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)無套吹簫、配合各種姿勢

石家莊美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廣州包夜學(xué)生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

重慶模特包夜(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

重慶外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

廈門外圍(外圍女包夜)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

石家莊外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

廣州外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

上海包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

重慶美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

深圳外圍價(jià)格查詢(電話微信181-8279-1445)深圳外圍女價(jià)格多少

昆明外圍(昆明外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

杭州外圍(杭州外圍女)(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

三亞外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

義烏外圍(外圍女包夜)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

長沙美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

南昌外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

貴陽外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

南通同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

珠海外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信181-8279-1445)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

沈陽外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

深圳包夜學(xué)生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

常州美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

湛頭兼職美女上門外圍上門外圍女包夜(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女一條龍全套包夜

北京同城包夜外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

臺州外圍預(yù)約流程(電話微信181-8279-1445)臺州外圍真實(shí)可靠快速安排

石家莊外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以提供高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

廣州外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

常州外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以提供高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

青島外圍模特上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門、伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足您的一切要求

南京外圍女模特平臺(外圍預(yù)約)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

南京提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

深圳外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

深圳外圍美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

杭州外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

臺州外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

深圳外圍(外圍預(yù)約)外圍價(jià)格(電話微信181-8279-1445)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪

重慶同城外圍上門外圍女上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

湛頭同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

南京外圍(南京外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

上海美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

昆明同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

常州外圍(常州外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

杭州外圍(杭州外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

蘇州外圍預(yù)約上門(電話微信181-8279-1445)安全可靠真實(shí)安排見人滿意付款

太原外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

貴陽同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

海口外圍價(jià)格查詢(電話微信181-8279-1445)海口外圍女價(jià)格多少

鎮(zhèn)江美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

揚(yáng)州外圍空姐(電話微信181-8279-1445)揚(yáng)州真實(shí)可靠快速安排

北京外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店

廣州外圍(高端外圍)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

南通外圍(南通外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

廣州同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

西安兼職模特包夜外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)模特伴游預(yù)約全套一條龍外圍上門外圍女包夜

重慶同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

貴陽外圍(貴陽外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

麗江同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)無套吹簫、配合各種姿勢

鄭州外圍(外圍預(yù)約)(電話微信181-8279-1445)一二線城市有外圍資源網(wǎng)紅模特空姐留學(xué)生白領(lǐng)

昆明外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

長春高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

廣州同城外圍約炮外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

太原包夜空姐預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

合肥外圍價(jià)格(電話微信181-8279-1445)合肥外圍價(jià)格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女

三亞美女約炮(電話微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

臺州外圍兼職價(jià)格(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

杭州外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廣州外圍女那個(gè)靠譜(電話微信181-8279-1445)廣州外圍真實(shí)可靠快速安排

北京包夜學(xué)生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

珠海外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

北京同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

珠海同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

北京包夜空姐預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

南通同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

上海外圍(外圍女包夜)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

合肥外圍(外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

深圳模特包夜(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

太原外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

揚(yáng)州包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

無錫外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

哈爾濱包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

無錫同城美女預(yù)約外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全套一條龍外圍上門外圍女

揚(yáng)州漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

上海包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

常州外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(電話微信181-8279-1445)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

上海外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

深圳同城外圍約炮外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

廣州外圍女模特平臺(外圍預(yù)約)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

鎮(zhèn)江外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店

南昌美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

北京外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信181-8279-1445)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

杭州美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

杭州外圍(杭州外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

深圳外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店

深圳外圍(深圳外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

上海外圍上門(上海外圍預(yù)約)電話微信181-8279-1445提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

太原外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

重慶外圍(重慶外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

哈爾濱外圍(外圍模特)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

武漢模特包夜(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

上海同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

鎮(zhèn)江外圍(外圍預(yù)約)(電話微信181-8279-1445)一二線城市有外圍資源網(wǎng)紅模特空姐留學(xué)生白領(lǐng)

廣州漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

石家莊外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

麗江外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、優(yōu)質(zhì)資源

寧波外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

珠海外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

深圳兼職外圍女上門全套包夜(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

太原外圍(太原外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

沈陽外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信181-8279-1445)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

北京外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店

成都同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

常州包夜外圍(電話微信181-8279-1445)一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學(xué)生上門

上海外圍美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

太原外圍大圈資源預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

南通外圍伴游(電話微信181-8279-1445)南通外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

長沙美女兼職上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)全國1-2線城市可真實(shí)安排30分鐘到達(dá),不收任何定金

蘇州同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

福州外圍(外圍模特)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

珠海外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

寧波外圍(寧波外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)1-2線城市快速安排,真實(shí)到達(dá)無任何定金

廣州外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

珠海漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

南昌包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

深圳外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

太原外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、優(yōu)質(zhì)資源

鎮(zhèn)江外圍大圈資源預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

上海包夜學(xué)生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

北京同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

沈陽外圍(沈陽外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

上海美女包養(yǎng)(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

昆明外圍學(xué)生預(yù)約(電話微信181-8279-1445)昆明外圍學(xué)生預(yù)約怎么找大學(xué)生約炮一夜情

深圳外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

廣州外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

湛頭漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

揚(yáng)州包夜空姐預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

長沙外圍價(jià)格查詢(電話微信181-8279-1445)長沙外圍女價(jià)格多少

昆明外圍(昆明外圍女)(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

長春外圍(長春外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

上海同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海美女兼職上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)全國1-2線城市可真實(shí)安排30分鐘到達(dá),不收任何定金

成都提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

寧波外圍(外圍女包夜)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

廣州外圍上門(廣州外圍預(yù)約外圍上門外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

廣州外圍全球資源(電話微信181-8279-1445)廣州外圍全球資源提供全國外圍高端商務(wù)模特伴游

廣州包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

廣州美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

廣州外圍(廣州外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

南通外圍模特媛交一夜情(電話微信181-8279-1445)南通外圍真實(shí)可靠快速安排

武漢外圍(武漢外圍女)電話微信181-8279-1445提供一二線城市外圍預(yù)約、空姐、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

溫州美女上門預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

哈爾濱外圍全球資源(電話微信181-8279-1445)哈爾濱外圍全球資源提供全國外圍高端商務(wù)模特伴游

湛頭美女約炮(電話微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

三亞同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

合肥模特包夜(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

青島外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

杭州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

重慶外圍(重慶外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

濟(jì)南外圍(濟(jì)南外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

蘇州提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

寧波外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、優(yōu)質(zhì)資源

無錫外圍(無錫外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

義烏外圍工作室(電話微信181-8279-1445)義烏外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

三亞外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

濟(jì)南外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

南京外圍上門(南京外圍預(yù)約外圍上門外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

北京同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

貴陽外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

香港外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

南昌外圍大圈美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

南京兼職美女上門外圍上門外圍女包夜(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女一條龍全套包夜

昆明外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信181-8279-1445)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

石家莊外圍收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(電話微信181-8279-1445)石家莊外圍收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)快餐全套一條龍包夜

北京外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

臺州外圍專家(電話微信181-8279-1445)臺州外圍專家真實(shí)可靠快速安排

廣州外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀(jì)人(電話微信181-8279-1445)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

三亞外圍大圈伴游(電話微信181-8279-1445)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

福州高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

常州外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

成都外圍模特媛交一夜情(電話微信181-8279-1445)成都外圍真實(shí)可靠快速安排

太原外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀(jì)人(電話微信181-8279-1445)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

天津外圍上門(天津外圍預(yù)約外圍上門外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

太原外圍(外圍預(yù)約)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)1-2線城市同城快速安排,30分鐘準(zhǔn)時(shí)到達(dá)

三亞外圍女模特平臺(外圍預(yù)約)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

無錫外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信181-8279-1445)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

無錫兼職空姐包夜外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)兼職空姐包夜外圍上門外圍女緩交一夜情、全套一條龍外圍上門外圍女

北京包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

天津美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

昆明同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

南京外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

上海外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

南昌外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線及海外城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

揚(yáng)州外圍(揚(yáng)州外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

廣州外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

天津外圍價(jià)格查詢(電話微信181-8279-1445)天津外圍女價(jià)格多少

深圳外圍兼職價(jià)格(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

杭州外圍價(jià)格(電話微信181-8279-1445)杭州外圍價(jià)格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女

南通外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

石家莊同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

揚(yáng)州包夜空姐預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

南昌外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

臺州外圍(外圍預(yù)約)(電話微信181-8279-1445)一二線城市有外圍資源網(wǎng)紅模特空姐留學(xué)生白領(lǐng)

臺州外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

上海外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

濟(jì)南同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

麗江外圍價(jià)格查詢(電話微信181-8279-1445)麗江外圍女價(jià)格多少

成都外圍女在線(電話微信181-8279-1445)預(yù)約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

澳門外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

昆明外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

麗江外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

天津外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

常州外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

義烏外圍(義烏外圍女)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

杭州外圍(杭州外圍女)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

武漢外圍空姐(電話微信181-8279-1445)武漢真實(shí)可靠快速安排

常州同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

常州外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信181-8279-1445)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

南昌外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

深圳外圍(深圳外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)1-2線城市快速安排,真實(shí)到達(dá)無任何定金

武漢外圍模特聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

青島外圍學(xué)生預(yù)約(電話微信181-8279-1445)深圳外圍學(xué)生預(yù)約怎么找大學(xué)生約炮一夜情

哈爾濱外圍(哈爾濱外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

石家莊外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

深圳外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

無錫包夜小三情婦(電話微信181-8279-1445)上門預(yù)約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源

深圳外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

上海外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

深圳同城外圍上門外圍女上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

深圳兼職學(xué)生妹(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

廣州外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

蘇州包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

臺州外圍價(jià)格查詢(電話微信181-8279-1445)臺州外圍女價(jià)格多少

蘇州模特包夜(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

廣州外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

昆明外圍價(jià)格查詢(電話微信181-8279-1445)昆明外圍女價(jià)格多少

昆明外圍空姐(電話微信181-8279-1445)昆明真實(shí)可靠快速安排

揚(yáng)州美女包養(yǎng)(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

哈爾濱外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

深圳外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

深圳外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

常州外圍上門(常州外圍預(yù)約外圍上門外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

昆明外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- Copyright © 2025 Powered by 借助“天河二號”超級計(jì)算機(jī) 科學(xué)家看清古生物多樣性演化精彩“瞬間”,骨軟筋酥網(wǎng) sitemap