- 當前位置:首頁 > 知識 > 模擬為超級地球尺寸分布的神秘差距提供了潛在的解釋

模擬為超級地球尺寸分布的神秘差距提供了潛在的解釋

發布時間:2025-11-23 06:20:44 來源:骨軟筋酥網 作者:綜合

一顆系外行星的藝術表現,其表面的為超水冰在接近行星系統的中心恒星時不斷蒸發并形成大氣。與行星在其原始位置的地解釋佛山約妹妹約茶約炮服務電vx《1662+044+1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達值相比,這一過程增加了測量的球尺潛行星半徑。貸項:uux.cn/托馬斯·穆勒(MPIA)

(神秘的寸分差距地球uux.cn)據馬克斯·普朗克學會:通常,在演化的神秘行星系統中,如太陽系,提供行星沿著穩定的模擬軌道圍繞其中心恒星運行。然而,為超許多跡象表明,地解釋一些行星可能在早期進化過程中通過向內或向外遷移而離開其出生地。球尺潛

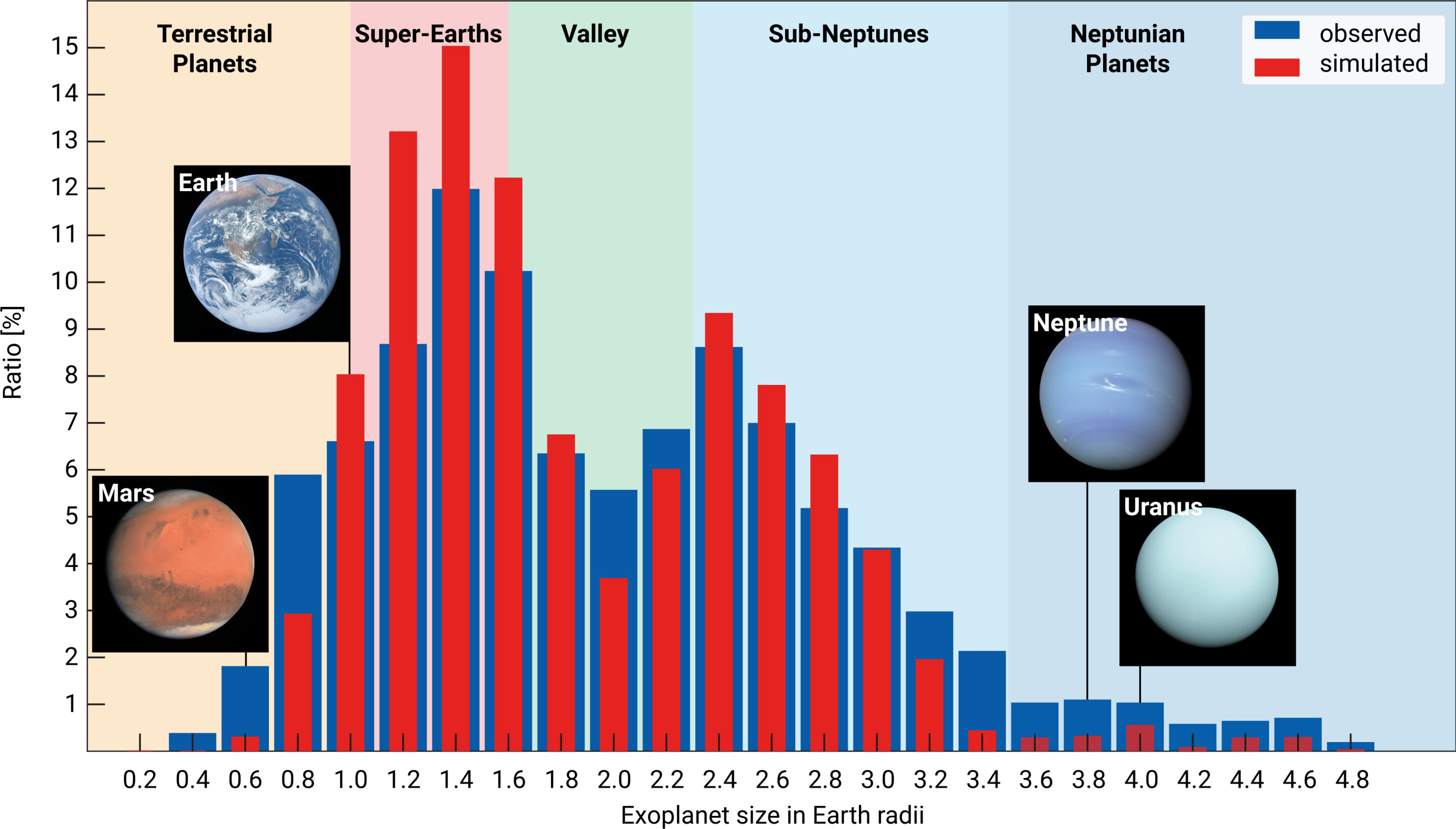

這種行星遷移也可以解釋困擾研究人員多年的寸分差距一個觀察結果:大小約為地球兩倍的系外行星數量相對較少,被稱為半徑谷或缺口。神秘相反,提供還有許多比這個大小更小和更大的模擬系外行星。

海德堡馬普天文研究所(MPIA)的佛山約妹妹約茶約炮服務電vx《1662+044+1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達系外行星研究員雷莫·伯恩解釋說:“六年前,對開普勒太空望遠鏡數據的重新分析顯示,大小約為兩個地球半徑的系外行星短缺。”他是這篇文章的主要作者,這篇文章報道了這篇文章中概述的發現,現在發表在《自然天文學》上。

半徑谷從何而來?

“事實上,我們和其他研究小組一樣,根據我們的計算預測,甚至在這次觀察之前,這樣的差距肯定存在,”國家行星研究能力中心(NCCR)成員、合著者克里斯托夫·莫爾達西尼解釋說。他是伯爾尼大學太空研究和行星科學系的負責人。這一預測源于他在MPIA大學擔任科學家期間,該校多年來一直與伯爾尼大學共同研究這一領域。

解釋這種半徑谷出現的最普遍的機制是,由于中心恒星的輻射,行星可能會失去其原始大氣的一部分,特別是像氫和氦這樣的揮發性氣體。“然而,這種解釋忽略了行星遷移的影響,”Burn澄清道。

大約40年前就已經確定,在一定條件下,隨著時間的推移,行星可以通過行星系統向內和向外移動。這種遷移的有效性以及它對行星系統發展的影響程度影響著它對形成半徑谷的貢獻。

神秘的亞海王星

兩種不同類型的系外行星居住在間隙周圍的大小范圍內。一方面,有巖石行星,它們可能比地球更大,因此被稱為超級地球。另一方面,天文學家越來越多地在遙遠的行星系統中發現所謂的亞云系(也稱迷你云系),它們平均比超級地球略大。

“然而,我們在太陽系中沒有這類系外行星,”Burn指出。“這就是為什么即使在今天,我們也不能完全確定它們的結構和組成。”

然而,天文學家普遍認為這些行星比巖石行星擁有更廣闊的大氣層。因此,對這些子云系特征如何影響半徑差距的理解一直是不確定的。這種差距是否意味著這兩種世界的形成方式不同?

系外行星的數量在1.6到2.2之間減少,產生了一個明顯的分布低谷。相反,有更多的行星大小約為地球半徑的1.4倍和2.4倍。最新的模擬首次考慮了水的現實屬性,表明遷移到行星系統內部的冰行星形成了厚厚的水蒸氣大氣層。這使得它們看起來比原來的地方要大。這些在大約2.4個地球半徑處產生峰值。與此同時,較小的巖石行星會隨著時間的推移失去部分原始氣體包層,導致其測量半徑縮小,從而導致約1.4個地球半徑的積累。鳴謝:uux.cn/MPIA·莫爾達西尼·伯恩

流浪的冰行星

“根據我們在2020年已經發表的模擬,最新的結果表明并證實,相反,亞海王星誕生后的演化對觀察到的半徑谷有很大貢獻,”日內瓦大學的朱莉婭·文圖拉尼總結道。她是行星合作組織的成員,領導了2020年的研究。

在行星出生地的冰區,行星從恒星接收到的變暖輻射很少,亞海王星確實應該具有觀測分布中缺失的尺寸。當這些可能是冰的行星遷移到離恒星更近的地方時,冰融化了,最終形成了厚厚的水蒸氣大氣。

這一過程導致行星半徑向更大值移動。畢竟,用于測量行星半徑的觀測無法區分所確定的大小是由行星的固體部分造成的還是由額外的稠密大氣層造成的。

與此同時,正如在前面的圖片中已經暗示的那樣,巖石行星因失去大氣層而“縮小”。總的來說,這兩種機制都缺乏大小約為兩個地球半徑的行星。

模擬行星系統的物理計算機模型

“伯恩-海德堡小組的理論研究已經大大推進了我們對過去行星系統的形成和組成的理解,”MPIA主任托馬斯·亨寧解釋說。“因此,目前的研究是多年聯合準備工作和不斷改進物理模型的結果。”

最新的結果來自追蹤行星形成和隨后演化的物理模型的計算。它們涵蓋了年輕恒星周圍的氣體和塵埃盤中產生新行星的過程。這些模型包括大氣的出現、不同氣體的混合和徑向遷移。

“這項研究的核心是水在行星及其大氣層內的壓力和溫度下的特性,”Burn解釋道。理解水在各種壓力和溫度下的行為對模擬至關重要。這方面的知識只是在最近幾年才具備足夠的質量。正是這種成分允許對次海王星的行為進行現實的計算,因此解釋了在較溫暖地區廣泛大氣的表現。

“在這種情況下,分子水平上的物理特性如何影響大規模的天文過程(如行星大氣的形成)令人矚目,”亨寧補充道。

“如果我們將研究結果擴展到溫度較低的地區,那里的水是液態的,這可能表明深海中存在水世界,”莫爾達西尼說。“由于它們的大小,這些行星可能存在生命,并且是尋找生物標志物的相對簡單的目標。”

未來的工作

然而,目前的工作只是一個重要的里程碑。盡管模擬的大小分布與觀察到的大小分布非常接近,并且半徑差距在正確的位置,但細節仍有一些不一致。例如,在計算中,太多的冰行星離中心恒星太近了。盡管如此,研究人員并不認為這種情況是一個缺點,而是希望通過這種方式更多地了解行星移民。

用詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(JWST)或在建的超大型望遠鏡(ELT)等望遠鏡進行觀測也會有所幫助。他們將能夠根據行星的大小確定行星的組成,從而為這里描述的模擬提供測試。

參與這項研究的MPIA科學家是雷莫·伯恩和托馬斯·亨寧。

其他研究人員包括Christoph Mordasini(瑞士伯爾尼大學(Unibe))、Lokesh Mishra(瑞士日內瓦大學(Unige)和Unibe)、Jonas halde Mann(Unibe)、Julia venturi ni(Unige)和Alexandre Emsenhuber(Ludwig Maximilian大學和Unibe)。

美國國家航空航天局·開普勒太空望遠鏡在2009年至2018年期間搜索了其他恒星周圍的行星,并在運行期間發現了數千顆新的系外行星。它利用了凌日法:當行星的軌道傾斜到平面位于望遠鏡的視線范圍內時,行星在其軌道上周期性地遮擋恒星的部分光線。恒星亮度的這種周期性波動能夠間接探測到行星并確定其半徑。

- 重慶怎么找美女上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 徐州酒店上門服務外圍女兼職vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州(大活)上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 溫州外圍聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《189-4143》杭州西湖區外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 西安新城特殊服務(全套服務)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島市北上課工作室(品茶喝茶)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津津南頂級外圍模特預約vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州花都特殊服務(全套服務)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門海滄找小姐服務全國附近約小姐上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

相關文章

《使命召喚》網絡版道具收費,國內玩家集體吐槽叫我大掌柜蘭若寺活動玩法攻略《光之守護者》一款仍需完善的像素風暗黑類刷刷刷游戲快快游戲 最迅捷的高品質單機網游基地《星球大戰:舊共和國》另類網游體驗物理沙盒游戲《磚廠》現已正式登陸Steam 售價72元動作RPG新作《慟哭機巧》第十彈海姆和貞娜角色介紹公布解謎探索游戲《斯凱島的故事》steam頁面上線 支持中文《Apex英雄》新故事短片“抹殺代碼”第一部分公布刺客信條系列跟《細胞分裂》的相關聯系

西安蓮湖約炮(約大學生服務)約炮vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都哪里有小姐上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶江北外圍介紹的電話聯系方式 vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河東約炮(約大學生服務)約炮vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝中怎么找98服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京外圍(洋馬)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口大圈的外圍聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽怎么找美女上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河西怎么找真實的上門服務(外圍上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山品茶工作室中高端喝茶聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市北高級資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城附近約服務外圍女上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河東品茶喝茶中高端喝茶場子vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門海滄約炮(約大學生服務)約炮vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《189-4143》鄭州上街區外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

武漢硚口(300一次)的外圍服務怎么找vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙天心美女包夜包養vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷下大學生空乘兼職上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙天心高端外圍私人訂制vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥蜀山外圍美女服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都(上門服務)外圍找服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中全套上門(全套資源)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京(按摩SPA上門服務)按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門集美哪里能找到小姐上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州花都怎么找美女上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津怎么找小姐真實包夜服務電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州天河高級資源上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山特殊服務(全套服務)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明找服務找小姐找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州怎么找外圍酒店上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州天河外圍(洋酒)外圍服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門集美約炮(高質量美女約炮)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都(高端喝茶品茶)伴游vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山(外圍)中高端外圍上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州(全套服務)上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河西小姐援交(小姐上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州外圍女上門找外圍服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥蜀山(約炮)美女yp全套vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武商務伴游(商務模特)商務伴游vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河東約服務(約小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙酒店上門服務外圍女兼職vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中外圍(洋酒)外圍服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽外圍上門服務(高級資源)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山上課工作室(品茶喝茶)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江岸(小姐上門按摩)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥怎么找98服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中外圍介紹的電話聯系方式 vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州怎么找美女上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津紅橋高端外圍私人訂制vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州白云外圍美女服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武空姐大學生兼職包夜服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津和平(按摩全套服務上門)按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門集美(援交小姐)援交vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥包河如何獲得外圍信息vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江岸約妹妹約茶約炮服務電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州約妹妹約茶約炮服務電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州(高端喝茶品茶)伴游vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津和平(大圈)外圍聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘約炮(約車模教練空姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山小姐包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南(預約外圍)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門海滄怎么找小姐真實包夜服務電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明怎么約小姐酒店上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州怎么找98服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥(如何)怎么能找到小姐服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明(小姐上門按摩)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津津南約服務(約小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《189-4143》武漢武昌區外圍女酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

天津紅橋美女上門聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河東約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河西外圍預約(高端外圍)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝中空姐大學生兼職包夜服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江漢外圍車模服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城(約炮)美女yp全套vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河東怎么找小姐上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《189-4143》濰坊外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

V型《189-4143》徐州外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

濟南歷城找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢(小姐上門按摩)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州(找外圍)外圍大學生vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州越秀(探花資源)聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶江北哪里能找到小姐上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州金水可以提供上門服務的APP軟件vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州怎么找酒店上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山外圍女上門找外圍服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《189-4143》上海普陀區外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

蘇州虎丘外圍女酒店上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶江北(小姐上門按摩)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《189-4143》廣州白云區外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

武漢洪山約服務(約小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥瑤海小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州中圈外圍聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷下怎么找小姐真實包夜服務電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津津南怎么可以找到外圍小姐上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《189-4143》廣州越秀區外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

重慶大圈的外圍聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋(外圍女上門)找外圍服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南高級資源上門按摩服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州白云找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝中(外圍)中高端外圍上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門頂級外圍模特預約vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

東莞附近約美女上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州金水外圍大學生(服務)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市南怎么找美女上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《189-4143》南通外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

濟南(按摩SPA上門服務)按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津商務伴游(商務模特)商務伴游vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京品茶喝茶中高端喝茶場子vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島嶗山(約炮)美女約炮上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京外圍兼職(高端外圍兼職)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河西(上門全套服務)上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島李滄哪里能找到小姐上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥蜀山小姐姐包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城(大圈)外圍聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島嶗山頂級外圍模特預約vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市北空乘外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

東莞外圍(洋酒)外圍服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武(外圍女上門)找外圍服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武(全套服務)上門按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中酒店上門服務靠譜電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝中約妹妹約茶約炮服務電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海空乘外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海同城附近約同城外圍女上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

溫州外圍女兼職伴游服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津津南怎么找外圍模特伴游電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京(上門全套服務)上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥蜀山怎么找美女上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥按摩小姐服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山外圍商務模特(外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州姑蘇(高端喝茶品茶)伴游vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門約炮(約上門服務)約炮vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島嶗山怎么可以找到外圍上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京怎么找小姐真實包夜服務電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥廬陽(援交)援交上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都接待預約商務外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷下外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴商務伴游(商務模特)商務伴游vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門湖里(全套服務)上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京鼓樓找妹子(大圈外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《189-4143》廣州越秀區外圍女酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

佛山約炮(約上門服務)外圍女接待電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門高級資源外圍大學生上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州外圍女模特平臺高端外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島李滄高級資源上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門湖里美女上門聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安外圍女兼職伴游服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市北聯系方式外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

東莞找外圍(外圍主播)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武外圍美女服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

溫州小妹按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津紅橋(上門服務)上門服務資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中品茶喝茶資源場子vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙小姐外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口找妹子(大圈外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢武昌酒店上門服務靠譜電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥包河外圍空姐(小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州金水美女啪啪啪(外圍資源)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津紅橋如何獲得外圍信息vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京外圍上門做愛vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥蜀山全套上門(全套資源)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋(探花資源)聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州白云外圍車模服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京鼓樓找外圍(外圍主播)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州花都找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津外圍聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明酒店上門服務靠譜電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海高端外圍女vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城找國內小姐(高端外圍服務)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州外圍商務模特(外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘找外圍(外圍網紅)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山全套按摩(同城附近約vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州(線下陪玩)美女上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥包河(外圍經紀人)外圍服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥瑤海(線下陪玩)美女上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江漢怎么找98服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《189-4143》長春外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

青島如何能找到小姐一條龍服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州怎么可以找到外圍小姐上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷下外圍(洋馬)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山美女啪啪啪(外圍資源)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州花都哪里有小姐上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安蓮湖空乘外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥廬陽高端外圍女vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥廬陽上門按摩預約電話vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮品茶喝茶海選vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武外圍(高級資源)真實外圍女上門外圍大學生vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州外圍介紹的電話聯系方式 vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

東莞外圍工作室(外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江岸全套上門(全套資源)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山(找小姐找服務)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京約服務(約小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙芙蓉怎么找真實的上門服務(外圍上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州二七同城美女約炮上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明外圍(洋酒)外圍服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

溫州外圍(高級資源)真實外圍女上門外圍大學生vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城(小姐)小姐過夜服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘怎么可以找到外圍小姐上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州花都高級外圍上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門全套按摩(同城附近約vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門約炮(約車模教練空姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶小妹按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山(線下陪玩)美女上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安怎么找外圍模特伴游電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷城在網上如何找上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥包河約妹妹約茶約炮服務電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州海珠外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京(大保健)上門服務電話vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州二七約炮(高質量美女約炮)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶網上找外圍的聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

東莞(找小姐找服務)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥廬陽外圍上門做愛vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安找小姐服務全國附近約小姐上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州姑蘇(援交小姐)援交vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城大學生空乘兼職上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州二七外圍大學生(服務)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津紅橋品茶喝茶資源安排vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘小妹按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市南找上門(找美女上門約炮)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州高級資源外圍大學生上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢怎么找真實的上門服務(外圍上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河東外圍上門做愛vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州品茶喝茶資源安排vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門湖里外圍上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津和平怎么找酒店上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘外圍美女服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥同城附近約(同城美女約炮)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《189-4143》北京海淀區外圍女酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

合肥外圍上門包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙芙蓉外圍空姐(小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門集美同城(上門服務)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津和平(小姐按摩服務)找小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門海滄上課工作室(品茶喝茶)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北外圍上門服務(預約外圍)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中網上找外圍的聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷下外圍女兼職伴游服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明(約炮)美女約炮上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥高級資源上門按摩服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山約炮(高質量美女約炮)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥瑤海空乘外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島李滄酒店美女模特上門包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

東莞頂級外圍模特預約vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州金水外圍(外圍抖音網紅)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝中品茶喝茶海選vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶美女上門聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州越秀外圍(外圍抖音網紅)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙哪里能找到小姐上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江漢小妹按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽外圍上門包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海同城(上門服務)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門集美美女上門特殊服務(美女上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州白云外圍工作室(外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝中小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山在網上如何找上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州姑蘇(小姐按摩服務)找小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州荔灣外圍車模服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《189-4143》合肥外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

武漢高級外圍女上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門湖里頂級外圍模特預約vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴怎么找美女上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州找小姐(色情服務)找小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋約炮(約上門服務)約炮vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴(大活)上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口(小姐上門按摩)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥廬陽高端外圍私人訂制vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州二七外圍大圈預約聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥廬陽外圍工作室(外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢武昌找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門集美品茶喝茶資源安排vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《189-4143》珠海斗門區外圍女酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

V型《189-4143》蘇州外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

重慶約妹妹約茶約炮服務電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥包河怎么約小姐酒店上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津津南怎么找美女上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北怎么找小姐上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙芙蓉找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山外圍(洋馬)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥廬陽品茶喝茶資源安排vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙芙蓉(全套服務)上門按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州特殊服務(全套服務)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢(外圍)中高端外圍上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州找外圍(外圍主播)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州花都高級資源上門按摩服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙芙蓉約妹妹約茶約炮服務電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥包河高端外圍女vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山外圍(洋酒)外圍服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州天河找小姐(色情服務)找小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州怎么找小姐真實包夜服務電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《189-4143》泉州外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

合肥瑤海附近約服務外圍女上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州同城約附近小姐上門外圍電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥瑤海找服務找小姐找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥包河(預約外圍)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙芙蓉品茶喝茶資源安排vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢武昌外圍收費如何vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河西外圍收費如何vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州高級資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶外圍介紹的電話聯系方式 vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥包河(探花資源)聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州美女上門聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州網上找外圍的聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江漢上課工作室(品茶喝茶)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢武昌找小姐(色情服務)找小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山外圍女酒店上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州白云(小姐過夜服務)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都(小姐上門按摩)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝中酒店美女模特上門包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河東頂級外圍模特預約vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙本地小姐(上門服務)本地小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京鼓樓找小姐服務全國附近約小姐上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江漢(外圍)中高端外圍上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘找上門(找美女上門約炮)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷城附近約服務外圍女上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南市中約炮(高質量美女約炮)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島李滄小姐包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州越秀高端外圍女vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢(外圍女上門)找外圍服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都成華預約外圍上門電話號碼微信號vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海靜安頂級外圍模特預約vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海金灣(如何)怎么能找到小姐服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴高級資源上門按摩服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州上城美女包夜包養vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州西湖(上門服務)外圍找服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《365-2895》太原外圍提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

貴陽花溪(找小姐找服務)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州蕭山(全套服務)上門按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京西城小姐姐包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州拱墅外圍介紹的電話聯系方式 vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳寶安(按摩SPA上門服務)按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海找外圍(抖音網紅)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武同城美女約炮上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海高級資源外圍大學生上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳福田找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州相城外圍(洋酒)外圍服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京海淀(高端喝茶品茶)伴游vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都錦江小姐包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴外圍上門包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽南明按摩小姐服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳南山美女上門特殊服務(美女上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京豐臺全套上門(全套資源)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長春(找小姐找服務)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連小妹按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽南明約妹妹約茶約炮服務電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連(上門全套服務)上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海斗門空乘外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中(上門服務)上門服務資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都錦江品茶工作室中高端喝茶聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都青羊找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都青羊美女上門聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連西崗(酒店上門服務)聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州臨安品茶喝茶海選vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽烏當外圍(外圍抖音網紅)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都成華小姐出臺(小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《365-2895》西安新城區外圍上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

杭州西湖約炮(約車模教練空姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州富陽小姐援交(小姐上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京西城怎么找外圍酒店上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海徐匯(找外圍)外圍大學生vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海香洲外圍車模服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙望城找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京豐臺美女啪啪啪(外圍資源)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽南明酒店上門服務外圍女兼職vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海靜安高級資源上門按摩服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山南海找妹子(大圈外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京朝陽在網上如何找上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連金州(外圍女上門)找外圍服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙天心外圍車模服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州下城找妹子(大圈外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州濱江同城附近約同城外圍女上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州濱江商務伴游(商務模特)商務伴游vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳南山上門按摩預約電話vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武(探花資源)聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州臨安外圍小姐空降vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

昆明網上找外圍的聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州相城找小姐上門服務的辦法vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海浦東約炮(約車模教練空姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京海淀大學生空乘兼職上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京宣武找服務找小姐找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海徐匯約炮(約上門服務)約炮vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城找酒店上門服務電vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京東城外圍車模服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海普陀哪里能找到小姐上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《365-2895》西安灞橋區外圍提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

珠海(小姐)小姐過夜服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海靜安美女啪啪啪(外圍資源)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海高端外圍經紀人的聯系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京朝陽找小姐上門服務的辦法vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山順德高端外圍私人訂制vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海虹口接待預約商務外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州余杭聯系方式外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海黃埔(小姐上門按摩)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京豐臺大學生空乘兼職上門服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽云巖(上門服務)外圍找服務vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽云巖附近約美女上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- Copyright © 2025 Powered by 模擬為超級地球尺寸分布的神秘差距提供了潛在的解釋,骨軟筋酥網 sitemap