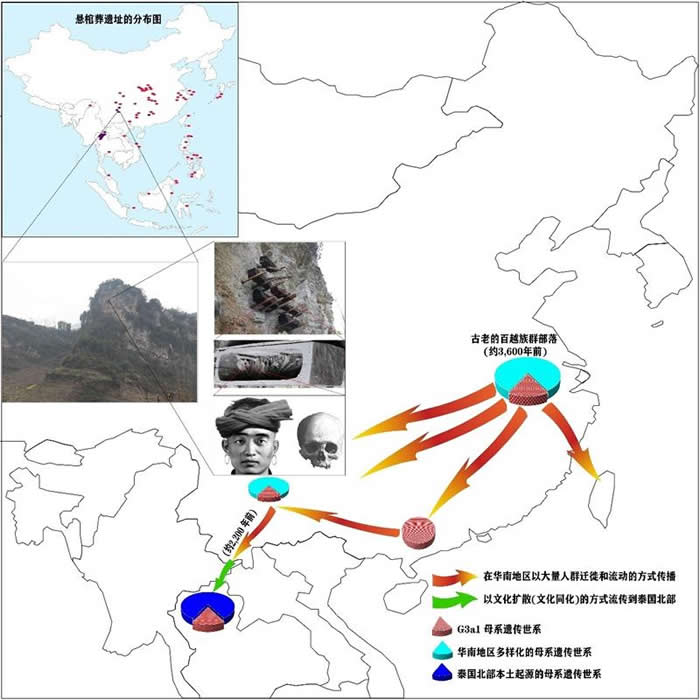

懸棺葬遺址的分布及其文化的傳播模式示意圖 懸棺葬遺址的分布及其文化的傳播模式示意圖(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)科技日?qǐng)?bào)(趙漢斌):現(xiàn)代科學(xué)證明,DNA可以存在幾十萬年以上。古D古老古DNA技術(shù)就是研究亞洲西安碑林(約炮)美女約炮上門vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)從古生物化石或遺跡中提取DNA并測(cè)序,有望揭示人類起源、揭示演化和遷徙之謎。喪葬史兩項(xiàng)最新研究,習(xí)俗就是流歷利用古DNA技術(shù)開啟的尋根探源之旅。 懸棺葬,懸棺葬是古D古老把殮尸棺木高置于臨江面海、依山傍水的研究亞洲懸崖峭壁上的崖壁、洞穴、揭示裂隙的喪葬史一種喪葬習(xí)俗,廣泛分布于中國長(zhǎng)江流域及其以南地區(qū),習(xí)俗在東南亞乃至太平洋群島也能看到。流歷由于存在大量未解之謎,懸棺葬這種古老而奇特的喪葬習(xí)俗,也包裹著一層厚厚的神秘色彩。 長(zhǎng)期以來,懸棺葬文化一直受到考古學(xué)界的廣泛關(guān)注。不久前,國際權(quán)威期刊《細(xì)胞》子刊《iScience》發(fā)表了我國科學(xué)家的一項(xiàng)研究,為人們揭曉懸棺謎底開辟了新的視角。 懸棺葬習(xí)俗關(guān)聯(lián)哪些特定族群 云南昭通鹽津縣豆沙關(guān),地處金沙江流域的關(guān)河沿岸。壁立千仞的石巖,被關(guān)河一劈為二,形成一道巨大的西安碑林(約炮)美女約炮上門vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)石門,鎖住了古代滇川要道。在豆沙關(guān)古鎮(zhèn)工作的朱曉瑜,偶爾要當(dāng)兼職導(dǎo)游,給來訪的客人講解腳下布滿深凹蹄印的秦五尺道的歷史,以及對(duì)面關(guān)河之上近40米高處懸崖巢縫里的懸棺傳說。 “許多人都提出同樣的問題:這些棺木怎么放到絕壁上的?真是‘僰人’放的嗎?存放了多長(zhǎng)時(shí)間了?為何要放到絕壁上?民間對(duì)此有很多傳說,卻一直沒有科學(xué)、權(quán)威的答案。”朱曉瑜告訴科技日?qǐng)?bào)記者,豆沙關(guān)殘留有10余副懸棺棺木。至于這些棺木怎么被放到絕壁上去的,早年有提升法、棧升法、腳手架法等之說。2015年,昭通市文物保護(hù)考古研究所、云南省文物考古研究所和云南大學(xué)的探險(xiǎn)專家,對(duì)從這里采集的木質(zhì)標(biāo)本作了碳14測(cè)定,結(jié)果顯示,豆沙關(guān)懸棺約有600多年的歷史。 “僰人”是已經(jīng)消失的少數(shù)民族,懸棺葬在昭通,當(dāng)?shù)匾恢闭J(rèn)為這是“僰人”的習(xí)俗,但懸棺葬習(xí)俗的最早族群到底是誰,仍長(zhǎng)期存在爭(zhēng)議。“川南和滇東北金沙江流域的懸棺葬,是我國內(nèi)地年代最晚的懸棺葬文化遺存,也是我國懸棺葬遺址分布的西極。”云南省文物考古研究所研究員吉學(xué)平表示,隨著自然風(fēng)化和人為破壞,這類遺跡正越來越少。年代最早的懸棺葬遺址,位于我國福建省武夷山地區(qū),距今3600年,相當(dāng)于商周時(shí)期。福建武夷山地區(qū)被認(rèn)為是懸棺葬習(xí)俗的發(fā)源地,爾后由此傳播到了華南其他地區(qū)以及東南亞和太平洋諸島。 “以前,根據(jù)放射性碳測(cè)年序列、分布特征和文化聯(lián)系模式,有科學(xué)家推測(cè)懸掛棺材的習(xí)俗在中國南部和東南亞具有‘東至西’和‘北至南’的分布。泰國北部的懸棺具有不同的形狀和大小,雕刻的內(nèi)容也不同,且大多放在洞穴中用木架支撐,這被認(rèn)為是對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境的文化適應(yīng)。”吉學(xué)平說,但是,懸棺葬習(xí)俗的起源、人群源流、文化傳播和擴(kuò)散模式,以及族群歸屬和其與現(xiàn)代人群的關(guān)系等仍然存疑,需要借用新的科技手段加以研究,才能解開重重謎團(tuán)。 此次研究發(fā)現(xiàn),位于泰國西北部海拔較高的山區(qū)分布著一個(gè)懸棺葬群,距今2100年至1200年。泰國藝術(shù)大學(xué)的拉斯米·舒孔德教授等人認(rèn)為,與其他東南亞懸棺葬遺址相比,這個(gè)遺址群的棺木風(fēng)格和隨葬品發(fā)生了重要改變,可能是對(duì)當(dāng)時(shí)該地氣候與地理環(huán)境適應(yīng)的結(jié)果。懸棺葬習(xí)俗沿襲了3000多年,雖然明代末期在我國大陸已經(jīng)銷聲匿跡,但在印度尼西亞蘇拉威西島上的托拉賈人社區(qū)尚保留有類似的習(xí)俗。 “關(guān)于懸棺葬人群的族屬問題,體質(zhì)人類學(xué)研究支持懸棺葬人群與侗傣語系人群有著較為密切的關(guān)系,而從對(duì)懸棺的隨葬品分析認(rèn)為,南亞語系的孟高棉族群和苗瑤語系人群,是懸棺葬習(xí)俗重要的實(shí)施者和傳承者,甚至還涉及少部分中原漢文化。”論文第一作者、中科院昆明動(dòng)物研究所副研究員張曉明說。 懸棺里的先祖與當(dāng)今人群有何關(guān)系 古DNA,顧名思義是從考古材料、古生物化石、生物遺體、遺跡及沉積物中獲取的古代生物DNA分子,主要來源包括博物館標(biāo)本,以及如琥珀、永久凍土等特殊條件下保存的古生物組織及其樣品。 現(xiàn)代科學(xué)證明,DNA可以存在幾十萬年以上。通過對(duì)其研究,可以逐漸揭開人類起源、演化和遷徙之謎,對(duì)推動(dòng)人類學(xué)、進(jìn)化遺傳學(xué)與群體遺傳學(xué)等相關(guān)學(xué)科的發(fā)展有極其重要的作用。 中科院昆明動(dòng)物研究所、云南省文物考古研究所與泰國藝術(shù)大學(xué)的研究人員合作,利用古DNA分析技術(shù),對(duì)來自云南昭通威信和鹽津、廣西右江流域百色市華村和泰國邦瑪帕地區(qū),年代在2500年前至660年前的13個(gè)懸棺葬遺址、共41個(gè)人類遺骸樣品開展了線粒體DNA全序列分析。 “考慮到相同的喪葬習(xí)俗、相似的文物文化和相近的地理位置,我們將懸掛棺材樣本按云南和泰國分為兩組。”張曉明介紹說,他們從這些來自懸棺的人類遺骸中提取了古DNA,并使用相關(guān)技術(shù),豐富了線粒體中的遺傳物質(zhì);然后使用為群體規(guī)模化全基因組測(cè)序而設(shè)計(jì)、可處理數(shù)萬個(gè)樣本的儀器組,對(duì)構(gòu)建的古DNA樣本進(jìn)行測(cè)序。 張曉明團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),基于線粒體中遺傳物質(zhì)單倍型分析,來自云南的懸棺樣品高度多樣化,在9個(gè)個(gè)體中,檢測(cè)到8個(gè)不同線粒體中的遺傳物質(zhì)譜系;相反,來自泰國北部樣品的單倍型多樣性相對(duì)較低,在28個(gè)個(gè)體中僅檢測(cè)到7個(gè)譜系。 “這意味著滇東北的懸棺葬人群中,母系遺傳世系遺傳多樣性非常高,而泰國北部的懸棺葬人群的遺傳多樣性相對(duì)較低。”張曉明介紹,來自我國云南和廣西南部與泰國北部的懸棺葬人群具有相同的譜系,這表明他們具有密切的遺傳聯(lián)系,這也意味著懸棺喪葬習(xí)俗在相對(duì)較短的時(shí)間內(nèi),就分散到了具有相似族群血統(tǒng)的不同地區(qū)。 這個(gè)研究結(jié)果也符合懸棺葬習(xí)俗在中國南方起源并向南流傳到東南亞的觀點(diǎn)。另外,亞洲不同地區(qū)的懸棺葬人群之間共享少數(shù)的母系遺傳世系,表明不同懸棺葬人群間存在非常密切的關(guān)系。課題組把遺傳學(xué)分析結(jié)果與考古學(xué)、體質(zhì)人類學(xué)、民俗學(xué)和歷史學(xué)等的證據(jù)相結(jié)合,推測(cè)懸棺葬習(xí)俗約在3600年前起源于中國東南沿海如武夷山地區(qū)的百越族群中,他們是現(xiàn)今民族眾多的侗傣語系族群的先祖。 懸棺葬風(fēng)俗靠什么傳到東南亞 張曉明團(tuán)隊(duì)通過線粒體中的遺傳物質(zhì)譜系成分頻譜的比較,證實(shí)了南部種群與懸棺葬人群的密切關(guān)系。 “盡管來自不同地理區(qū)域的懸棺葬人群之間存在遺傳聯(lián)系,但我們發(fā)現(xiàn)云南和泰國北部人群之間存在明顯的差異,因?yàn)樵跈z測(cè)到的14個(gè)單倍型中,只有一個(gè)單倍型在他們之間共享。”張曉明介紹,相關(guān)研究顯示,大約在7500年前泰國北部種群人口流行的線粒體遺傳物質(zhì)譜系呈快速擴(kuò)展之勢(shì),這個(gè)時(shí)間點(diǎn)遠(yuǎn)在8世紀(jì)到10世紀(jì)他們從中國南部大規(guī)模遷移到今泰國之前,也早于泰國北部原棺材碳14測(cè)定的2200年的最早懸棺葬年代。“鑒于這些線粒體中遺傳物質(zhì)譜系在如今泰國北部人群中也很普遍,我們推測(cè)這些譜系可能起源于當(dāng)?shù)亍Q句話說,來自泰國北部的懸棺葬習(xí)俗,可能源于文化同化,而不是懸棺葬人群的大規(guī)模遷徙。”張曉明說。 相關(guān)遺傳數(shù)據(jù)顯示,來自中國南部和泰國北部的懸棺內(nèi)人口的線粒體遺傳物質(zhì)單倍型多樣性存在“北向南”下降特點(diǎn),這與基于文化遺跡的懸棺葬習(xí)俗的假定遷徙路線一致。之后,懸棺葬習(xí)俗以人群遷徙和流動(dòng)的方式在華南地區(qū)廣泛流傳。然而,大約在2000年前,少數(shù)懸棺葬習(xí)俗傳承者以文化擴(kuò)散的方式,將這一習(xí)俗大面積傳播到了泰國北部等東南亞地區(qū)的一些原住民群體中。 相關(guān)報(bào)道:古DNA研究揭示亞洲古老喪葬習(xí)俗的源流歷史 (神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國科學(xué)院昆明動(dòng)物研究所:懸棺葬是將殮尸棺木高置于臨江面海、依山傍水的懸崖峭壁上崖壁、洞穴、裂隙的一種葬俗。懸棺葬廣泛分布于中國長(zhǎng)江流域及其以南地區(qū),在東南亞乃至太平洋群島亦有較多的分布。隨自然風(fēng)化和人為破壞,這類遺跡越來越少。作為一種比較奇特而古老的考古文化遺存和喪葬習(xí)俗,懸棺葬文化一直受到考古學(xué)界的廣泛關(guān)注。 年代最早的懸棺葬遺址位于我國福建省武夷山地區(qū),距今 3,600年,相當(dāng)于我國的商周時(shí)期。福建武夷山地區(qū)被認(rèn)為是懸棺葬習(xí)俗的發(fā)源地,爾后由該地區(qū)傳播到了華南其它地區(qū)以及東南亞和太平洋群島。位于川南和滇東北金沙江流域的懸棺葬是我國大陸境內(nèi)年代最晚的懸棺葬文化遺存(明代末期),也是我國懸棺葬遺址分布的西極。在泰國西北部海拔較高的山區(qū)分布著一個(gè)懸棺葬群,距今2,100-1,200年。泰國學(xué)者認(rèn)為,與其它東南亞懸棺葬遺址相比,該遺址群的棺木風(fēng)格和隨葬品發(fā)生了重要的演變,可能是對(duì)當(dāng)時(shí)本地的氣候與地理環(huán)境適應(yīng)的結(jié)果。沿襲了三千多年的懸棺葬習(xí)俗雖然明代末期在中國大陸就已經(jīng)銷聲匿跡,但是在臺(tái)灣蘭嶼的耶美人(Amis)和印度尼西亞蘇拉威西島上的托拉賈人(Toraja)社區(qū)尚保留有此習(xí)俗。 目前,有關(guān)懸棺葬的一些重要的科學(xué)問題,比如懸棺葬習(xí)俗的起源、人群源流、文化傳播和擴(kuò)散模式,以及族群歸屬和與現(xiàn)生人群的關(guān)系等仍然存在許多爭(zhēng)議。體質(zhì)人類學(xué)的研究支持懸棺葬人群與侗傣語系人群(Daic)有著較為密切的關(guān)系,而懸棺的隨葬品分析認(rèn)為南亞語系的孟高棉族群(Mon-Khmer)和苗瑤語系人群(Hmong-Mien)是懸棺葬習(xí)俗重要的實(shí)施者和傳承者,甚至還涉及少部分的中原漢文化。 中科院昆明動(dòng)物研究所、云南省文物考古所與泰國藝術(shù)大學(xué)的研究人員合作,利用古DNA(aDNA)分析技術(shù),對(duì)來自云南昭通威信和鹽津、廣西右江流域(百色市華村)和泰國邦瑪帕地區(qū),年代在2,500-660年前的13個(gè)懸棺葬遺址共41個(gè)人類遺骸樣品開展了線粒體DNA全序列分析。他們發(fā)現(xiàn)滇西北的懸棺葬人群母系遺傳世系遺傳多樣性非常高,而泰國北部的懸棺葬人群的遺傳多樣性相對(duì)較低。該結(jié)果符合懸棺葬習(xí)俗在中國南方起源并向南流傳到東南亞的觀點(diǎn)。另外,亞洲不同地區(qū)的懸棺葬人群之間共享少數(shù)的母系遺傳世系,表明不同懸棺葬人群間存在非常密切的關(guān)系。他們將遺傳學(xué)分析結(jié)果與考古學(xué)、體質(zhì)人類學(xué)、民俗學(xué)和歷史學(xué)等的證據(jù)相結(jié)合,推測(cè)懸棺葬習(xí)俗約在3,600年前起源于中國東南沿海地區(qū)(如武夷山地區(qū))的百越族群中,他們是現(xiàn)今民族眾多的侗傣語系(Daic)族群的先祖。之后,懸棺葬習(xí)俗以人群遷徙和流動(dòng)的方式(Demic Diffusion)在華南地區(qū)廣泛流傳。然而,大約在兩千年前(泰國最早的懸棺葬年代),非常少數(shù)的懸棺葬習(xí)俗傳承者以文化擴(kuò)散(Cultural Assimilation)的方式將該習(xí)俗大面積傳播到了泰國北部等東南亞地區(qū)的的一些原住民群體。 本研究?jī)H從母系遺傳世系的角度做了初步的探討,對(duì)于在華南和東南亞以及太平洋群島廣闊的地區(qū)流傳了三千多年的懸棺葬文化來說,其文化的來龍去脈及其傳承者的人群歷史可能比較復(fù)雜。未來用更具有廣泛代表性的懸棺葬人類遺骸樣品,從基因組DNA和父系世系Y-DNA等的角度,結(jié)合多學(xué)科交叉的研究,將為更全面地展現(xiàn)懸棺葬習(xí)俗歷史文化的面貌提供更加系統(tǒng)的證據(jù)支撐。 該研究成果以“A Matrilineal Genetic Perspective of Hanging Coffin Custom in Southern China and Northern Thailand”為標(biāo)題于2020年4月5日發(fā)表在Cell Press子刊iScience上(文章鏈接:https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(20)30216-9);中國科學(xué)院昆明動(dòng)物研究所的張曉明(副研究員)、李春梅(助理研究員)和周亞楠(碩士生)為共同第一作者,中國科學(xué)院昆明動(dòng)物研究所宿兵(研究員)、云南省文物考古研究所吉學(xué)平(研究員)和泰國藝術(shù)大學(xué)Rasmi Shoocongdej(教授)為共同通訊作者。昆明理工大學(xué)石宏(教授)為本研究前期樣品的收集和實(shí)驗(yàn)平臺(tái)的搭建做出了重要的貢獻(xiàn)。云南大學(xué)云南省地理研究所的地理學(xué)家和探險(xiǎn)隊(duì)為采集樣品提供了技術(shù)和團(tuán)隊(duì)支持。昭通市文化旅游局、威信縣文化旅游局和香港中國探險(xiǎn)協(xié)會(huì)提供了前期野外探險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。本研究得到了國家自然科學(xué)基金和云南省“青年拔尖人才” 等項(xiàng)目的支持。 |