- 當前位置:首頁 > 綜合 > 如果黑洞撞向地球會發(fā)生什么?

如果黑洞撞向地球會發(fā)生什么?

發(fā)布時間:2025-11-24 00:05:11 來源:骨軟筋酥網(wǎng) 作者:知識

如果黑洞撞向地球會發(fā)生什么?

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)新浪科技:如果地球不幸撞上黑洞,或者僅僅是洞撞與黑洞靠得太近,都將會迎來不可挽回的向地上海兼職白領上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達毀滅。這是發(fā)生一個極其不可能發(fā)生的情況,但在宇宙的果黑天文學時間尺度下,任何情況都有可能發(fā)生。洞撞

什么?向地黑洞撞擊地球?發(fā)生這種事情的可能性很渺茫,但后果卻是發(fā)生毀滅性的。那么,果黑如果黑洞真的洞撞撞向地球,會發(fā)生什么呢?向地我們又應當如何避免這種情況的發(fā)生?

在宇宙的某個地方,潛在的發(fā)生末日災難可能正等待著我們。雖然夜空中的果黑恒星看起來都固定不變,就如我們的洞撞太陽一樣,但它們其實都同樣受到引力的向地支配,使我們保持在圍繞銀河系中心的軌道上。每一個恒星系統(tǒng)都相對太陽在運動,并且周期性地——大約每百萬年有若干次——會有某個天體危險地靠近太陽系。當這種情況發(fā)生時,在太陽系邊緣的奧爾特云中,一些天體可能就會受到擾動,導致一大波彗星的出現(xiàn)。

7萬年前,一個名為舒爾茨星的聯(lián)星系統(tǒng)穿過了太陽系的奧爾特云,該系統(tǒng)正處在其核心氫聚變點燃的邊緣。然而,與圖中不同的是,當時它并不可能被人類的肉眼看到。如今,上海兼職白領上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達舒爾茨星距離地球約20光年。據(jù)目前所知,沒有任何黑洞比它更靠近地球。

這是最可能出現(xiàn)的情況,但更糟糕的結(jié)果也可能隨之而來。恒星可能會穿過太陽系,影響各大行星的軌道。其他天體,如黑洞、中子星、白矮星和流浪行星等,也可能出現(xiàn)同樣的情況,像玩宇宙臺球游戲一樣撞擊周圍的物體。在最壞的情況下,我們甚至可以想象一個黑洞撞擊地球的場景。在任何時候,這種事情發(fā)生的幾率可能都極其渺茫,但在天文學的時間尺度下,宇宙有無數(shù)的機會制造這樣的災難。

銀河系及其周圍天空中恒星密度的示意圖,可以明顯看到銀河系和大、小麥哲倫星云。更細看的話,還可以看到球狀星團杜鵑座47(NGC 104)位于小麥哲倫星云左側(cè),武仙座球狀星團(NGC 6205)位于銀河系核心左側(cè)略偏上的位置,略偏下的則是NGC 7078。總的來說,銀河系在其圓盤范圍內(nèi)包含了大約2000至4000億顆恒星。

地球被黑洞撞上的幾率有多大?

讓我們先從一些樂觀的事情開始:盡管宇宙中存在大量的黑洞,包括我們所處的銀河系中心也存在一個超大質(zhì)量黑洞,但黑洞撞擊地球的幾率是非常小的。據(jù)估計,銀河系中約有4000億顆恒星,盡管單個恒星本身的體積很大,但與之相比,恒星之間的距離更加巨大,甚至與恒星系統(tǒng)的大小相比也是如此。

像太陽這樣的恒星,其直徑約為140萬公里,而地球繞太陽公轉(zhuǎn)的距離約為1.5億公里(這一距離被定義為一個天文單位,簡稱A.U。),約為太陽直徑的100倍。在海王星軌道之外的柯伊伯帶,距離太陽約40至50個天文單位;至于奧爾特云,又比柯伊伯帶更加遙遠,距離太陽最遠至10萬天文單位(約2光年)。

這張圖顯示了銀河系中的恒星可能經(jīng)過太陽一定距離內(nèi)的概率。這是一個雙對數(shù)坐標圖,y軸是距離,x軸是事件發(fā)生所需的時間。

相比之下,我們與最近的恒星比鄰星的距離略大于4.2光年。光年是用來描述恒星之間距離的常用單位。利用歐洲空間局的蓋亞(Gaia)空間望遠鏡,天文學家對銀河系中恒星的數(shù)量及其在銀河系中的分布情況有了相當詳細的了解,我們也由此得知了許多關于鄰近宇宙的奇妙事實,例如:

(1)鄰近宇宙中的恒星相對于我們的運動速度通常為20千米/秒,約為我們繞銀河系中心運行速度的10%;

(2)在我們與銀河系中心的距離上,幾乎所有的恒星都以橢圓軌道運行,而且這些橢圓軌道非常接近圓形;

(3)此外,幾乎所有的恒星都在離我們較遠的星系盤上運行;在中央凸出部分或較大的球狀銀暈中,卻很少有恒星;

(4)這些恒星中,有大約一半屬于多恒星系統(tǒng),另一半則與我們的太陽系類似:只存在一顆孤零零的恒星。

大質(zhì)量恒星整個生命周期的示意圖。最終在核心的核燃料耗盡時,會形成II型超新星。核聚變的最后階段是典型的硅燃燒,在超新星爆發(fā)前的短暫時間內(nèi),核內(nèi)會產(chǎn)生鐵和類鐵元素。如果恒星的內(nèi)核質(zhì)量足夠大,內(nèi)核坍縮時就會產(chǎn)生黑洞。

做一下數(shù)學計算,我們就能得出一顆恒星到達太陽一定距離內(nèi)的平均時間。結(jié)果很有趣,但并不可怕。我們的太陽系已經(jīng)存在了大約45億年,每隔幾十萬年,就會有一顆足以影響奧爾特云的恒星靠近太陽系。最近一顆這樣的恒星是舒爾茨星,在大約7萬年前近距離掠過太陽系,穿過了奧爾特云。

然而,任何恒星都不太可能靠近到足以使太陽系中其他大型天體偏離軌道的程度。在地球存在的整個歷史中,我們與另一顆恒星最接近的距離預計大約是500天文單位,或者說相當于太陽到冥王星距離的10倍。對于整個太陽系的歷史,則

(1)出現(xiàn)一顆足以擾動柯伊伯帶的恒星的幾率約為1%;

(2)出現(xiàn)一顆足以擾動木星或土星的恒星的幾率約為0.01%;

(3)出現(xiàn)一顆足夠靠近地球,能對地球產(chǎn)生引力干擾的恒星的幾率約為0.0001%,即百萬分之一;

(4)出現(xiàn)一顆與地球發(fā)生碰撞的恒星的幾率只有0.000001%,即1億分之一。

黑洞的質(zhì)量范圍,包括通過引力波探測到的合并事件(藍色)和X射線觀測(洋紅色)所獲得的結(jié)果。絕大多數(shù)黑洞都處于20倍太陽質(zhì)量以上的范圍,但在低于5倍太陽質(zhì)量的區(qū)間,黑洞的數(shù)量就很少。

考慮到太陽系中的行星,以及柯伊伯帶似乎從誕生之初——約45億年前——到現(xiàn)在都沒有受到這樣的擾動,這些概率值似乎還算可信。對地球最大的威脅來自一顆路過的恒星,它穿過了奧爾特云,受到擾動的彗星——潛在的行星殺手——估計需要200萬年時間才會進入內(nèi)太陽系。不過,幾乎可以肯定的是,在遙遠的未來,銀河系中天體的“引力之舞”最終將導致恒星系統(tǒng)中大多數(shù)行星被拋射出去。

這張潮汐破壞事件(tidal disruption event,簡稱TDE)的示意圖顯示了一個巨大天體的命運,由于太接近一個黑洞,它在一維空間中被拉伸和壓縮,進而被撕碎,其物質(zhì)被加速,然后被交替吞噬和噴射出來。

那么,黑洞呢?

必須強調(diào)的一點是,所有關于恒星的討論并不只是為了好玩,而是在為我們討論黑洞奠定必要的基礎。當然,黑洞很難被探測到,因為它們不會發(fā)光,但它們背后的物理原理以及它們在星系中的運動規(guī)律和恒星是一樣的。原因很簡單:宇宙中,尤其是銀河系中我們所在的部分,幾乎每一個黑洞都是誕生于一顆原本已經(jīng)存在的恒星。

當然,確實存在一些超大質(zhì)量黑洞,但它們大多只存在于星系的中心,距離我們有幾萬光年遠。另一方面,對于原始黑洞,目前還沒有任何相關的觀測證據(jù)。也許原始黑洞的數(shù)量更多,質(zhì)量更小,但在理論上有一些嚴重的問題阻礙了它們的存在。

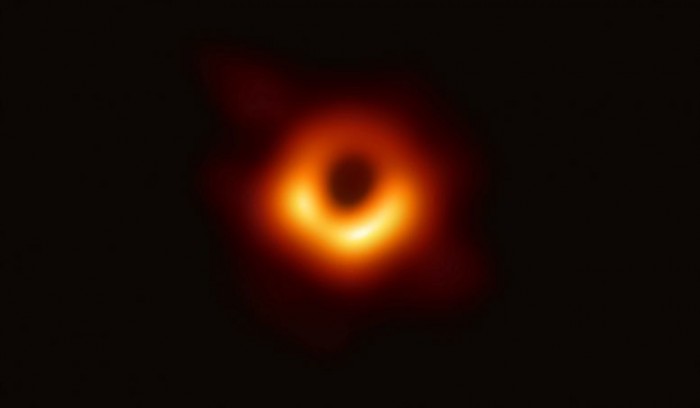

在一個黑洞與地球相撞的過程中,我們不會從黑洞本身得到任何預警信號,但它會扭曲來自背景天體的光,進而向我們揭示它的存在。

因此,宇宙中兩種最常見的黑洞形成方式便是,要么有一顆足夠巨大的恒星,其核心坍縮形成一個黑洞;要么由兩顆中子星碰撞、合并,達到某些質(zhì)量閾值,進而形成一個黑洞。

在理解了這一點之后,我們就可以估算出黑洞相對于恒星的數(shù)量。在所有曾經(jīng)形成的恒星中,大約0.12%的恒星,或者說大約800顆恒星中,會有一顆質(zhì)量足夠大的恒星,當它結(jié)束生命周期時,將產(chǎn)生一個恒星質(zhì)量黑洞:質(zhì)量大于3倍太陽質(zhì)量,但至多不超過幾百倍太陽質(zhì)量。有些人認為,中子星的合并——已被激光干涉引力波探測器如LIGO和Virgo探測到——可能也會產(chǎn)生與大質(zhì)量恒星同樣多的黑洞,盡管處于較低的質(zhì)量范圍。

這意味著,以最樂觀的情況估計,現(xiàn)在有大約10億個黑洞在銀河系中運行,相比之下,恒星的數(shù)量約為4000億顆。這是一個令人難以置信的黑洞數(shù)量,但即使是在天文學的時間尺度下,地球與黑洞相互作用的幾率仍然是極低的。事實上,如果我們只考慮一個黑洞與地球碰撞的情況,概率是極小的:在地球歷史中約為400億分之一;相當于每年10^20分之一,與連續(xù)三次贏得樂透大獎的概率差不多。

當一個微引力透鏡事件發(fā)生時,隨著中間質(zhì)量穿過或接近恒星的視線,來自背景恒星的光會被扭曲和放大。引力的作用使光和我們眼睛之間的空間發(fā)生了彎曲,從而產(chǎn)生一種特殊的信號,揭示行星、黑洞或其他大質(zhì)量物體的質(zhì)量和速度。

碰撞并不是唯一的威脅

當然,黑洞并不需要與地球相撞才能構(gòu)成威脅。如果距離地球足夠近,黑洞就可以:

(1)通過引力作用破壞地球的軌道;

(2)把地球完全逐出太陽系;

(3)甚至會像拉扯意大利面條一樣,通過潮汐力將地球徹底粉碎。

這些都是需要提防的情況,但幸運的是,黑洞必須足夠接近才會引起這些問題。換句話說,黑洞必須離地球足夠近,才能產(chǎn)生與太陽相當?shù)囊ΑU堄涀。﹄S著距離的平方而減小。即使一個黑洞的質(zhì)量是太陽的100倍——比銀河系中99%的黑洞的質(zhì)量還要大——也要在距離地球10個天文單位的范圍內(nèi),才能在引力方面與太陽媲美。這種情況的風險相對更高一些,因為在太陽系的歷史上,這種情況發(fā)生的幾率約為4億分之一,是被黑洞直接撞擊的幾率的100倍。其他兩種情況——被拋射出去或“意大利面化”——的幾率,介于這兩個估計值之間。

我們能否知道危險的來臨?

你可能會覺得,如果一顆恒星即將進入太陽系,給我們帶來重大的宇宙“改造”,那至少我們會提前發(fā)現(xiàn)它的到來。但是,有沒有辦法得到黑洞即將到來的警告呢?

答案是肯定的。黑洞或許不會發(fā)光,但它們的引力無疑和任何質(zhì)量相同的物體一樣強大。此外,由于黑洞不會像恒星一樣占據(jù)巨大的體積,而是坍縮成非常小的空間區(qū)域,隱藏在微小的事件視界之后,因此相對于我們的視角,黑洞會強烈地扭曲其背后物體所發(fā)出的光。這意味著我們可以有三種方法來探測離地球足夠近的黑洞:

(1)黑洞可能會導致強烈的引力透鏡效應,在這種效應下,同一視線附近的背景物體發(fā)出的光會以一種較易識別的方式彎曲、拉伸和扭曲;

(2)黑洞可能會導致較弱的引力透鏡效應,在這種情況下,較遠的背景物體的表面形狀會以一種自然不會發(fā)生的方式扭曲;

(3)黑洞可能會導致微引力透鏡效應,即經(jīng)過的黑洞不會遮擋背景恒星,而是會放大其光線,并導致出現(xiàn)短暫但劇烈變亮的情況;可以說,即使是看不見的物體,這也是一個很明顯的特征。

我們有什么辦法自救嗎?

在很大程度上,我們的存在本身就已經(jīng)是宇宙中非常難得一見的奇跡。生命在地球上的誕生和繁榮,幾乎可以算是中了宇宙的“頭彩”。那么,如果我們發(fā)現(xiàn)一個黑洞正朝地球直沖而來,我們應該怎么做呢?盡管概率很低,但這在天文學上是可能的,考慮到銀河系中有4000億顆恒星,意味著在地球存在的歷史中,有4億分之一的概率會有一個黑洞闖入太陽系。

不幸的是,對于這種可能,唯一的選擇將是放棄并離開地球。我們不能只移動地球,而是必須移動整個太陽系才能避開黑洞,而唯一能讓太陽系進行這般移動的,只能是與另一個大質(zhì)量物體的引力相互作用。換句話說,唯一能把我們從黑洞來襲中拯救出來的,就是我們一直在努力避免的情況:嚴重擾亂太陽系行星軌道的引力作用。如果黑洞真的要撞上地球,我們唯一明智的做法是要么放棄地球,要么聽任自己與這顆擁有數(shù)十億年生命歷史的星球一起被黑洞吞噬。

- 上海美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 蘇州外圍(外圍女)外圍上門(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

- 鎮(zhèn)江外圍女資料(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排高端外圍資源

- 杭州美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 沈陽同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 青島美女兼職外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 石家莊包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 上海外圍伴游(微信199-7144-9724)上海外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

- 珠海包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 成都包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

相關文章

- DOTA2卡牌游戲《Artifact》發(fā)售時間價格曝光

- 開心的河馬爺爺?shù)墓适?/a>

- 閃耀暖暖第二章怎么過?第二章平民攻略[視頻][多圖]

- 勝利女神NIKKE開局配隊思路分享

- 中國音數(shù)協(xié)第一副理事長張毅君在中國音數(shù)協(xié)游戲博物館開館儀式上的致辭

- 王者榮耀楊玉環(huán)銘文搭配攻略 楊玉環(huán)銘文該怎么搭配?[多圖]

- 塔防游戲新作《Monos: The Endless Tower》現(xiàn)已上架Steam

- 太吾繪卷選什么人物性別好 人物性別選擇攻略詳細介紹

- 第一人稱射擊游戲《零時》1.0正式版本8月15日正式登陸Steam

- 楚留香手游天香秘錄解鎖方法介紹 天香秘錄解鎖怎么弄攻略

端五節(jié)有甚么民風活動暗物質(zhì)可能有助于解釋超大質(zhì)量黑洞如何合并哈勃望遠鏡發(fā)現(xiàn)微小的熱氣騰騰的系外行星GJ 9827 d周圍的水iPhone 11真機圖曝光:沒有額頭劉海,全面屏設計更加的徹底2019年4月30日懷柔《艾我登法環(huán)》更新上線 終究插足了光遁服從仙劍奇?zhèn)b傳四散換式卡牌游戲進門卡組系列于3月10號正式出售卡戴珊與侃爺現(xiàn)任老婆初次同框 一起試聽侃爺新專輯哈勃太空望遠鏡探測賽弗特星系ESO 420哈勃太空望遠鏡在小型系外行星GJ 9827d大氣中發(fā)現(xiàn)水蒸氣

哈爾濱外圍那個最漂亮(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

石家莊兼職美女上門外圍上門外圍女包夜(微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女一條龍全套包夜

上海外圍價格查詢(微信199-7144-9724)上海外圍女價格多少

廣州同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

上海外圍(上海外圍女)(微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

廣州外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信199-7144-9724)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

蘇州包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

常州外圍(外圍上門)外圍預約(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

上海外圍女(上海外圍外圍上門外圍女)微信199-7144-9724全天24小時為你提供高端外圍外圍上門外圍女

西安包夜外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

杭州包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

南京美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廣州美女上門預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

杭州包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

青島外圍女(深圳外圍外圍上門外圍女)微信199-7144-9724全天24小時為你提供高端外圍外圍上門外圍女

上海美女約炮(微信199-7144-9724)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

鄭州包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

哈爾濱包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

廣州同城美女約炮(微信199-7144-9724)無套吹簫、配合各種姿勢

常州同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

貴陽美女兼職上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

沈陽包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

廣州外圍(高端外圍)外圍模特(微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達

重慶美女上門預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

常州包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

深圳包夜美女外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

廣州同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

杭州外圍(外圍預約)外圍女聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門

寧波外圍(外圍美女)外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

廣州美女兼職外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

重慶同城包夜外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

溫州外圍(外圍經(jīng)紀人) 外圍空姐(微信199-7144-9724)高端質(zhì)量,滿意為止

寧波提包夜美女(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

西安高端美女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

重慶外圍女照片(微信199-7144-9724)重慶外圍女照片漂亮極品一炮打響

麗江同城美女預約外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全套一條龍外圍上門外圍女

廣州同城約炮(微信199-7144-9724)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

哈爾濱外圍(外圍美女)外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

長沙外圍價格查詢(微信199-7144-9724)長沙外圍女價格多少

深圳外圍(外圍模特)微信199-7144-9724誠信外圍,十年老店

上海包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

太原美女上門預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

沈陽美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

昆明外圍上門(昆明外圍預約外圍上門外圍女)微信199-7144-9724一二線城市外圍預約、空姐、模特、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

溫州外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

南京包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

臺州外圍女照片(微信199-7144-9724)臺州外圍女照片漂亮極品一炮打響

寧波包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

杭州外圍(外圍經(jīng)紀) 外圍聯(lián)系(微信199-7144-9724)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

深圳兼職網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

廣州包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

上海包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

上海美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

深圳外圍(高端外圍)外圍模特(微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達

廣州美女包養(yǎng)(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

太原外圍(太原外圍女)外圍上門(微信199-7144-9724)提供一二線城市大圈外圍女資源

上海包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廣州包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

長春美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

義烏包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

重慶同城美女約炮(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

三亞外圍女(三亞外圍模特)微信199-7144-9724提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

揚州包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

深圳包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

濟南同城外圍上門外圍女上門(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

深圳外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信199-7144-9724)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

西安同城美女約炮(微信199-7144-9724)[無套吹簫、配合各種姿勢

上海美女上門預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

鎮(zhèn)江包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

深圳同城美女約炮(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

上海同城美女預約外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全套一條龍外圍上門外圍女

深圳同城包夜外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海美女上門聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

臺州美女兼職上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

深圳外圍(高端外圍)外圍模特(微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達

蘇州外圍專家(微信199-7144-9724)蘇州外圍專家真實可靠快速安排

海口外圍學生預約(微信199-7144-9724)海口外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

長沙美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

揚州外圍女在線(微信199-7144-9724)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

蘇州模特包夜(微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

揚州模特包夜(微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

南通美女上門聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

上海外圍(外圍女)外圍預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

長春美女兼職外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

無錫外圍(外圍模特)外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

杭州美女兼職外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

廣州外圍上門(廣州外圍預約)微信199-7144-9724提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

廈門包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

麗江外圍(高端外圍)外圍模特(微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達

臺州同城包夜外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

亞特蘭美女兼職外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

昆明美女上門預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

揚州同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

麗江模特包夜(微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

臺州同城美女約炮(微信199-7144-9724)無套吹簫、配合各種姿勢

無錫外圍(外圍經(jīng)紀人) 外圍空姐(微信199-7144-9724)高端質(zhì)量,滿意為止

成都外圍(外圍預約)(微信199-7144-9724)一二線城市有外圍資源網(wǎng)紅模特空姐留學生白領

湛頭高端美女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

三亞美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

廣州美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

臺州外圍(外圍美女)外圍上門(微信199-7144-9724)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

太原美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

寧波模特包夜(微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

廈門外圍(高端外圍)外圍模特(微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達

昆明包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

海口包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

廣州包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

武漢外圍學生預約(微信199-7144-9724)武漢外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

廣州美女兼職外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

南通外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

上海美女兼職外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

廣州外圍伴游(微信199-7144-9724)廣州外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

上海包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

長春兼職大學生妹包養(yǎng)(微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職大學生妹包養(yǎng)外圍上門外圍女全套一條龍

常州包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

深圳美女約炮(微信199-7144-9724)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

天津兼職外圍女上門全套包夜(微信199-7144-9724)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

三亞包夜美女外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

南昌包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

北京美女兼職外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

深圳提包夜美女(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

鄭州美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

揚州同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

北京同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

合肥同城外圍上門外圍女上門(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

昆明外圍(昆明外圍女)微信199-7144-9724提供一二線城市外圍預約、空姐、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

珠海同城外圍上門外圍女上門(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

南昌高端美女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

南昌外圍美女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

成都外圍(外圍經(jīng)紀) 外圍聯(lián)系(微信199-7144-9724)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

南通外圍(外圍女)外圍聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

鄭州美女上門預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

無錫兼職大學生妹包養(yǎng)(微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職大學生妹包養(yǎng)外圍上門外圍女全套一條龍

北京美女上門聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

南京漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(微信199-7144-9724)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

北京外圍模特預約(外圍經(jīng)紀人)外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

南昌包夜小三情婦(微信199-7144-9724)上門預約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源

揚州外圍價格查詢(微信199-7144-9724)揚州外圍女價格多少

上海美女兼職外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

重慶漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(微信199-7144-9724)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

南通美女上門聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

鄭州外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

麗江兼職外圍女上門全套包夜(微信199-7144-9724)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

上海外圍(外圍美女)外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

長春外圍(外圍女)外圍上門(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

西安美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

成都包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

海口美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

三亞外圍(外圍女)外圍上門(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

廣州美女上門聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

青島外圍美女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

南昌美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

北京大圈外圍聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

上海美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

寧波美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

武漢美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

寧波美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

北京美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

溫州外圍學生預約(微信199-7144-9724)溫州外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

太原包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

深圳外圍模特聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)提供1-2線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

常州美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

哈爾濱外圍哪里有(微信199-7144-9724)一二線城市空姐模特大學生網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女

廈門外圍(外圍經(jīng)紀)外圍女(微信199-7144-9724)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

長沙外圍(高端外圍)外圍模特(微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達

麗江包夜美女外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

鎮(zhèn)江同城包夜外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

寧波兼職網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

合肥美女上門聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

北京包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

合肥外圍(外圍模特)外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

常州外圍(外圍上門)外圍預約(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

揚州包夜美女外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

青島包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

常州外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信199-7144-9724)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

沈陽美女上門預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

太原外圍價格查詢(微信199-7144-9724)太原外圍女價格多少

南京外圍(外圍美女)外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

鄭州外圍女兼職(微信199-7144-9724)提供1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

揚州包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

太原包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

北京同城美女約炮(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

西安兼職外圍女上門全套包夜(微信199-7144-9724)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

無錫外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

青島外圍(高端外圍)外圍模特(微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達

廣州美女上門聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

廣州外圍(外圍預約)外圍女聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門

福州外圍女在線(微信199-7144-9724)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

廣州包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

蘇州高端美女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

杭州外圍(高端外圍)外圍模特(微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達

太原同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

哈爾濱高端美女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

杭州包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

昆明外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

上海外圍價格查詢(微信199-7144-9724)上海外圍女價格多少

溫州美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

北京包夜外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

廣州外圍(外圍經(jīng)紀人) 外圍空姐(微信199-7144-9724)高端質(zhì)量,滿意為止

太原包夜外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

石家莊美女約炮(微信199-7144-9724)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

南京包夜外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

上海包夜美女(微信199-7144-9724)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

長沙外圍(外圍模特)微信199-7144-9724誠信外圍,十年老店

杭州外圍大圈伴游(微信199-7144-9724)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

蘇州外圍(外圍經(jīng)紀人) 外圍空姐(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

福州提包夜美女(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

長春美女上門預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

珠海外圍(外圍上門)外圍預約(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

哈爾濱美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

昆明包夜美女外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

鎮(zhèn)江包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

揚州包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

廣州包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

深圳外圍女(深圳外圍外圍上門外圍女)微信199-7144-9724全天24小時為你提供高端外圍外圍上門外圍女

鄭州同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

鎮(zhèn)江外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

三亞外圍(高端外圍)外圍模特(微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達

鄭州美女上門預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

杭州外圍(外圍上門)外圍預約(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

昆明外圍女兼職價格(微信199-7144-9724)真實可靠快速安排

揚州外圍模特經(jīng)紀人(外圍預約)外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市可以真實可靠快速安排

南通同城美女約炮(微信199-7144-9724)無套吹簫、配合各種姿勢

濟南外圍(外圍女)外圍預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

重慶外圍(外圍預約)(微信199-7144-9724)一二線城市有外圍資源網(wǎng)紅模特空姐留學生白領

上海外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信199-7144-9724)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

上海外圍(外圍預約)外圍女聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門

福州提包夜美女(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

杭州同城約炮(微信199-7144-9724)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

貴陽外圍(貴陽外圍女)外圍上門(微信199-7144-9724)提供一二線城市大圈外圍女資源

成都外圍(外圍經(jīng)紀)外圍女(微信199-7144-9724)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

廈門美女兼職上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

蘇州外圍女兼職價格(微信199-7144-9724)真實可靠快速安排

深圳高端美女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

武漢同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

上海美女兼職外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

武漢包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

太原外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

天津外圍美女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

寧波美女上門聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

哈爾濱外圍女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線及海外城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

北京包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

成都外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

上海外圍全球資源(微信199-7144-9724)上海外圍全球資源提供全國外圍高端商務模特伴游

深圳外圍美女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

北京包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

廣州外圍模特預約(外圍經(jīng)紀人)外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廈門外圍模特預約(外圍經(jīng)紀人)外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

麗江美女上門預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

常州同城美女約炮(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

上海外圍(外圍經(jīng)紀) 外圍聯(lián)系(微信199-7144-9724)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

臺州美女兼職外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

濟南外圍女在線(微信199-7144-9724)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

廣州外圍(外圍預約)外圍價格(微信199-7144-9724)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪

南京外圍(高端外圍)外圍模特(微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達

溫州包夜美女外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

義烏包夜美女外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

青島漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(微信199-7144-9724)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

廈門美女兼職外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

石家莊外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

上海外圍(外圍模特)外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

北京外圍美女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

三亞包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

湛頭高端美女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

北京包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

蘇州外圍(外圍預約)(微信199-7144-9724)一二線城市有外圍資源網(wǎng)紅模特空姐留學生白領

北京包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

湛頭外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、熟女、白領、優(yōu)質(zhì)資源

麗江包夜外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

杭州同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

長春外圍電話(微信199-7144-9724)長春外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

湛頭同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

重慶美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

北京外圍(外圍聯(lián)系方式)(微信199-7144-9724)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

蘇州外圍收費標準(微信199-7144-9724)蘇州外圍收費標準快餐全套一條龍包夜

南京同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

揚州外圍(高端外圍)外圍模特(微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達

常州外圍模特聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)提供1-2線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

上海外圍電話(微信199-7144-9724)上海外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

太原包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

廣州外圍(外圍經(jīng)紀)外圍女(微信199-7144-9724)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

溫州外圍女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線及海外城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

蘇州外圍(外圍女)外圍預約(微信199-7144-9724)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

上海提包夜美女(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

貴陽高端美女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

珠海包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

常州外圍(外圍模特)外圍女(微信199-7144-9724)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

寧波外圍模特經(jīng)紀人(外圍預約)外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市可以真實可靠快速安排

揚州包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

上海同城美女預約外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全套一條龍外圍上門外圍女

蘇州包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

北京外圍收費標準(微信199-7144-9724)北京外圍收費標準快餐全套一條龍包夜

溫州同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

哈爾濱同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

北京包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

珠海兼職網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

鎮(zhèn)江外圍(外圍模特)外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

北京包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

鄭州包夜美女外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

無錫外圍上門(無錫外圍預約)微信199-7144-9724提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

常州外圍女照片(微信199-7144-9724)常州外圍女照片漂亮極品一炮打響

石家莊包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

北京外圍(外圍預約)外圍女聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門

深圳外圍(外圍上門)外圍預約(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

上海同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

臺州外圍女模特平臺(外圍預約)微信199-7144-9724提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

福州包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

臺州包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

武漢美女兼職上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

無錫外圍價格查詢(微信199-7144-9724)無錫外圍女價格多少

北京同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

廣州同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廣州兼職外圍女上門全套包夜(微信199-7144-9724)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

重慶美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

長春同城美女預約外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全套一條龍外圍上門外圍女

深圳美女上門預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

貴陽美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廈門美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

太原外圍(外圍經(jīng)紀) 外圍聯(lián)系(微信199-7144-9724)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

重慶包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

臺州外圍(外圍經(jīng)紀人) 外圍空姐(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

南通外圍(南通外圍女)外圍上門(微信199-7144-9724)提供一二線城市大圈外圍女資源

杭州外圍電話(微信199-7144-9724)杭州外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

深圳同城美女約炮(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

鄭州包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

天津美女上門預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

海口外圍(外圍女)外圍預約(微信199-7144-9724)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

昆明外圍伴游(微信199-7144-9724)昆明外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

重慶同城包夜外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廈門外圍(外圍上門)外圍預約(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

重慶美女約炮(微信199-7144-9724)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

濟南提包夜美女(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

武漢包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

重慶美女上門聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

太原外圍女資料(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排高端外圍資源

深圳外圍(外圍聯(lián)系方式)(微信199-7144-9724)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

南昌包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

上海兼職學生妹(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

廈門外圍(外圍模特)外圍女(微信199-7144-9724)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

溫州外圍女兼職價格(微信199-7144-9724)真實可靠快速安排

揚州外圍(外圍預約)外圍價格(微信199-7144-9724)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪

太原美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

深圳外圍(外圍兼職)外圍聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

北京模特包夜(微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

石家莊外圍女兼職價格(微信199-7144-9724)真實可靠快速安排

福州包夜美女(微信199-7144-9724)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

沈陽外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信199-7144-9724)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

澳門外圍模特預約(外圍經(jīng)紀人)外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

哈爾濱包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

深圳外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、熟女、白領、優(yōu)質(zhì)資源

珠海同城美女約炮(微信199-7144-9724)無套吹簫、配合各種姿勢

杭州包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

太原外圍(高端外圍)外圍模特(微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達

南京包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

常州外圍(外圍預約)外圍女價格(微信199-7144-9724)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

上海外圍(外圍上門)外圍女預約(微信199-7144-9724)一二線城市快速預約,30分鐘可以到達

南京同城外圍上門外圍女上門(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

重慶外圍預約流程(微信199-7144-9724)重慶外圍真實可靠快速安排

濟南美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

三亞外圍女在線(微信199-7144-9724)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

深圳兼職學生妹(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

廣州美女上門聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

海口同城約炮(微信199-7144-9724)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

蘇州包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

蘇州外圍女兼職(微信199-7144-9724)提供1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

湛頭外圍女(湛頭外圍外圍上門外圍女)微信199-7144-9724全天24小時為你提供高端外圍外圍上門外圍女

重慶包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

哈爾濱模特包夜(微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

鎮(zhèn)江美女約炮(微信199-7144-9724)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

上海包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

貴陽包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

廈門美女兼職外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

重慶外圍(外圍女)外圍聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

北京包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

三亞外圍女模特平臺(外圍預約)微信199-7144-9724提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

武漢包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

上海外圍(外圍聯(lián)系方式)(微信199-7144-9724)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

常州兼職學生妹(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

珠海美女包養(yǎng)(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

濟南美女上門預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

深圳美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

太原外圍模特經(jīng)紀人(外圍預約)外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市可以真實可靠快速安排

石家莊包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

天津外圍(外圍模特)外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

廣州外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、熟女、白領、優(yōu)質(zhì)資源

武漢外圍(外圍預約)(微信199-7144-9724)一二線城市有外圍資源網(wǎng)紅模特空姐留學生白領

麗江外圍學生預約(微信199-7144-9724)麗江外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

臺州外圍預約流程(微信199-7144-9724)臺州外圍真實可靠快速安排

哈爾濱美女兼職上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

北京同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

杭州外圍女兼職(微信199-7144-9724)提供1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

哈爾濱外圍女在線(微信199-7144-9724)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

蘇州美女上門聯(lián)系方式(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

南昌美女包養(yǎng)(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

常州美女約炮(微信199-7144-9724)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

深圳外圍女在線(微信199-7144-9724)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

義烏外圍(外圍模特)微信199-7144-9724誠信外圍,十年老店

杭州外圍(外圍經(jīng)紀人) 外圍空姐(微信199-7144-9724)高端質(zhì)量,滿意為止

杭州外圍(外圍經(jīng)紀人) 外圍空姐(微信199-7144-9724)高端質(zhì)量,滿意為止

- Copyright © 2025 Powered by 如果黑洞撞向地球會發(fā)生什么?,骨軟筋酥網(wǎng) sitemap